【特別企画】

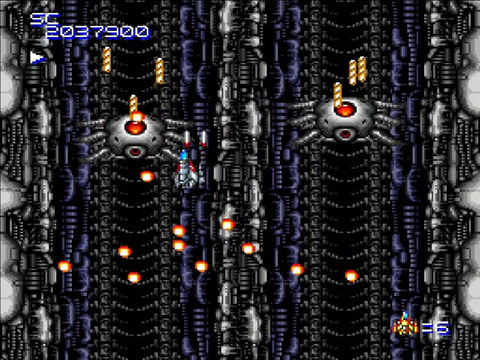

PCエンジン版「スーパースターソルジャー」35周年! ド派手にパワーアップするショットを撃ちまくり!! 懐かしのハドソンシューティングをプレイバック

2025年7月6日 00:00

- 【スーパースターソルジャー】

- 1990年7月6日 発売

1990年7月6日にハドソンが発売したPCエンジン用ソフト「スーパースターソルジャー」が、本日2025年7月6日で発売35周年を迎えた。

本作は、自機のネオ・シーザーを十字キーとショットボタン、防御システムの位置変更ボタン、移動スピード調節ボタンで操作し、敵を倒していく縦スクロールシューティングゲーム。ゲームモードは、1周全8ステージクリアを目指す「ノーマル」と、制限時間内にどれだけのスコアを稼げるかを競う「2分ゲーム」「5分ゲーム」の計3種類がある。

以下、筆者が本作をやり込んでいた当時の記憶を元に、本作の面白さを改めて振り返ってみた。

前作とはまったく違う内容にびっくり仰天

筆者が本作が発売されるとの情報を最初に得たのは、おそらく「ファミ通」か何かのゲーム雑誌に載っていた記事だったように記憶している。もしかしたら、当時のテレビ東京系列で放送されていた「大竹まことのただいま! PCランド」の番組中で、渡辺浩弐氏がステージ6の復活パターンをプレイしている場面が本作との初めての出会いだったかもしれないが、今となってはハッキリ覚えていない。

その時は「そうか、今度はPCエンジンで発売されるのか。後で遊んでみたいな」と率直に思ったが、筆者はPCエンジン本体を持っておらず、そもそも買うお金もなく、頼みの綱であった本体を持っている友人たちも、誰ひとりとして本作を買わなかった。かつて、自身が夢中になって遊んだファミコン用ソフト「スターフォース」や「スターソルジャー」、あるいは「ヘクター'87」などの流れをくむであろう本作のことは気になってはいたが、身近に遊べる環境がないこともあり、やがてその存在は自身の頭の中から自然と消えていった。

それから月日は流れ、1992年の春休み頃。自宅のすぐ近くに引っ越してきた同級生が「もう遊ばないから」と、PCエンジン本体と大量のソフトをまとめて貸してくれた。確かソフトは20本ぐらいあったが、その中から筆者がいの一番にチョイスしたのが、まさに本作であった。

オープニングデモを見ると、本作の舞台は前作「スターソルジャー」から4年後という設定であることがすぐにわかった。だが、いざ遊んでみたら自機のパワーアップシステムも、ステージごとにガラリと変わるビジュアルとサウンドも、以前とまったく違っていたのでびっくりした。

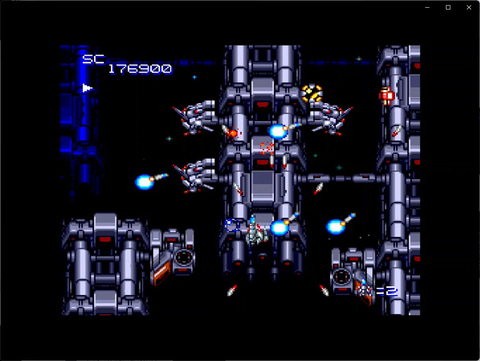

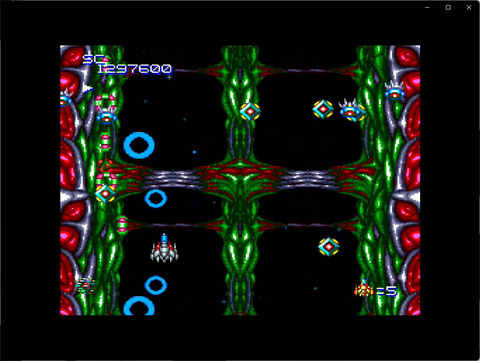

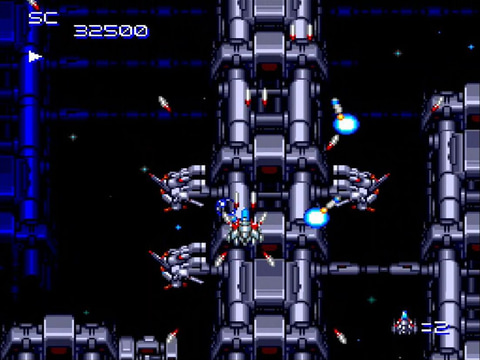

特に驚いたのが、前作とは比較にならないほど派手になったネオ・シーザーの武器と、そのバリエーションの豊富さだ。「スターソルジャー」では、自機のシーザーがパワーカプセルを取ると3段階でパワーアップする仕組みだったが、本作はパワーアップアイテムにあたるクリスタルの色によって、4種類の武器に変化する。赤色のアイテム「レッドクリスタル」を取るとマルチショット、青の「ブルークリスタル」はリングレーザー、「グリーンクリスタル」はスプレッドレーザー、「イエロークリスタル」を取るとスウィングファイヤーが装着される。

マルチショットは、前作とほぼ同じ性能だったので違和感がなかったが、それ以外の装備は未知の体験であり、特に最強状態にすると3本同時にレーザーを放ち、ボタンを押しっ放しでザコ敵をなぎ倒せるスプレッドレーザーの強力さには大いに驚いた。前作「スターソルジャー」にも隠しパワーアップとしてレーザーは登場したが、実戦での使いやすさは本作のほうがはるかに上で、「昔みたいに最初から最後まで、ずっと連射する必要はないんだなあ……」と思ったことを、今でもよく覚えている。

4種類の武器に加え、2種類の特殊パワーアップが登場したことにも驚かされた。

アルファベットの「M」が書かれたアイテムを取ると、ショットボタンで自動追尾ミサイルを同時に発射できるようになり、同じアイテムを続けて取るごとに弾速がアップする効果が得られる。

「D」と書かれたアイテムを取ると、敵弾によるダメージを防ぐ自動防御システムが2機装着される。自動防御システムは、Iボタンを押すごとに上下または左右の配置に切り替えることが可能で、再度アイテムを取るとネオ・シーザーの周囲を回転するようになる。

これらの装備のほかにも、点滅するクリスタルを取るか、または各武器を最高レベルまでパワーアップさせた後に同じ色のクリスタルを取ると、画面内のザコ敵を瞬時に消し去るスーパーボムが発動する。元祖「スターソルジャー」にも、フルパワーアップ時にパワーカプセルを取ると空中の敵を消せるシステムはあったが、スーパーボムの演出は各武器のパワーアップど同様にとびきり派手になっていたことでも、前作から大きく生まれ変わったことを筆者に強く印象付けた。

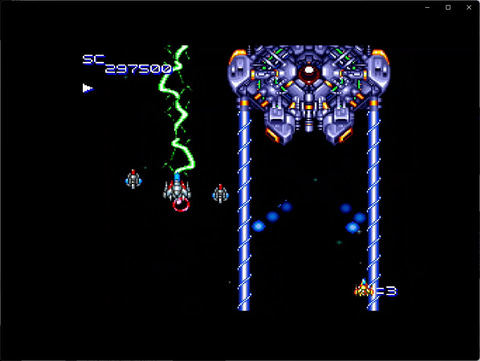

「スターソルジャー」ではボスキャラが2種類だけだったのに対し、ステージごとにボスキャラがそれぞれ異なるのも本作の特徴のひとつだ。その中でも、筆者が「ノーマル」モードをプレイしていて最初に苦しめられたのが、ステージ4のロボット型ボスだった。

サイズが大きいだけでなく、高速かつ軌道が読みにくい誘導ミサイルと、ネオ・シーザーの背後からも襲い掛かるロケットパンチなどの攻撃は、旧「スターソルジャー」にも、その前後に出た「スターフォース」「ヘクター'87」でも体験したことがない、異質の迫力と恐怖感があった。特に、誘導ミサイルを避けるパターンがなかなか作れず、ラスボス戦と同じぐらい手を焼かされた苦い記憶が今なお残っている。

ミスした後のリスタート時に「その場復活」する場合と、各ステージのスタート地点からやり直しになる場合との2通りがあることも、最初は不思議でしかがたなかった。何回プレイしても、いったいどちらの方法でリスタートするのか、その法則がまったくわからなかったからだ。

後日、改めてマニュアルを読み返したら、「点滅したクリスタルを取った数だけ、その場から復活できる」と書いてあることに気が付いた。筆者は小さい頃から、マニュアルは基本操作しか読まずに、すぐにゲームを遊ぶのが常だったので自業自得ではあったが、「そんなのわかるかよ!」とマニュアルに向かってツッコミを入れたことも今でもよく覚えている。思えば後にも先にも、本作以外に経験した記憶がない、アイテムの取得数でリスタートの条件が変わる仕組みは、なかなかどうして面白かった。

懐かしの「全国キャラバン」の思い出が蘇った「2分ゲーム」と「5分ゲーム」

本作は、当時ハドソンが毎年夏に開催していた、自社のソフトを使用して全国ナンバーワンプレイヤーを決定するイベント「全国キャラバン」の第6回大会に使用された。

筆者も第1回の「スターフォース」大会と、第2回の「スターソルジャー」大会に参加して良い思い出を作らせていただいたが、第4回でPCエンジン用ソフトに変わってからは、自身が本体を持っていなかったこともあり、イベントへの興味が自然と薄れていた。なので、本作に「全国キャラバン」でも使用された「2分ゲーム」と「5分ゲーム」があることすら、当初は全然知らなかった。

「ノーマル」モードでなかなか先に進めず、気分転換にと「2分ゲーム」と「5分ゲーム」を試しに遊んでみたら、「ノーマル」モードとはステージ構成がまったく異なっていたので、またもや驚かされた。第3回大会に使用された「ヘクター'87」にも、「2分ゲーム」と「5分ゲーム」モードがそれぞれ用意されていたが、ステージ構成自体は「ノーマル」モードと同じものであり、それ以前の「スターフォース」と「スターソルジャー」には、そもそも大会専用モードが存在しなかったからだ。

とはいえ、両モードで登場するネオ・シーザーの装備はマルチショットだけであり、破壊可能な地上物が多数出現するステージ構成などが、以前の「スターソルジャー」とよく似ていたこともあり、何の予備知識も持たないままプレイしたが違和感はまったくなかった。そのおかげなのか、旧「スターソルジャー」と同じ要領で敵を倒していたら、初見で高得点ボーナスの獲得に成功したことを今でもよく覚えている。

「全国キャラバン」に参加する意思も機会もなかったこともあり、過去のシリーズに比べると両モードとも正直あまりやり込んではいなかった。だが「2分ゲーム」のBGMは「ヘクター'87」のステージ1のメインBGMのアレンジ曲「Hector'87」が、「5分ゲーム」のBGMは「スターソルジャー」でフルパワーアップ時に流れるメインBGM「Star Soldier」のアレンジ曲だったこともあり、かつて「全国キャラバン」での優勝を目指していた当時のことを思い出しつつ楽しめたと記憶している。

前作とはまったく異なる曲調や音色に生まれ変わった、軽快かつメロディアスなBGMも強烈なインパクトがあった。

元祖「スターソルジャー」のメインBGMは、自機のパワーアップによって2種類の曲が流れる仕組みになっていたが、本作はステージごとに流れる曲は固定されている。筆者は「ノーマル」モードを初めてプレイした際に、ステージ1の開始直後、背景の高速スクロールとが始まるのと同時にBGMのイントロが流れ、そのあまりのカッコよさにテンションが一気に上がったことを、今でも鮮明に記憶している。

ステージ2以降のメインBGMも素晴らしい曲ばかりで、いずれも一度聴いただけですぐに気に入った。とりわけステージ4の序盤で、ステージ1とは対照的に、赤く光る大きな星が描かれた背景がゆっくりとスクロールするビジュアルと、ノリノリのBGMが絶妙にシンクロした演出には大いに感動した。ステージ6の最終盤、スクロールのスピードが急加速し、シャッターを避けながら脱出を図るシーンでも、スリル感を高めるBGMに切り替わる見事な演出も今なお忘れ難い。

余談になるが、1990年にファンハウスから発売されたゲームミュージックアルバム「スーパースターソルジャー組曲&オリジナル・サウンドトラック」を、筆者は今でも仕事中BGMとしてたまに聴いている。本アルバムにはオリジナル曲に加え、おそらく本アルバムでしか聴けないアレンジ曲が6曲も収録されている。もし機会があれば、ぜひ本アルバムを聴いていただきたいものだ。

本作はWiiのバーチャルコンソールをはじめ。過去に何度か移植されており、直近では2020年コナミデジタルエンタテインメントが発売した復刻ゲーム機「PCエンジンmini」に収録されているので、今でも遊ぶことができる。プレイしたことがない人も、本作ならではの多彩なショットを撃ちまくる楽しさと、サウンドの素晴らしさをぜひ体験していただきたい。

ちなみに「PCエンジンmini」には、プレイ中に任意のタイミングでセーブ、ロードができる便利機能が付いている。かつて「ノーマル」モードでエンディングに到達できずに悔いが残っている、または「2分ゲーム」と「5分ゲーム」でハイスコアの更新を目指したい人は、ぜひ本機を利用して再チャレンジしてみてはいかがだろうか。

(C)Konami Digital Entertainment

![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)

[Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)

![AZLA FitSense for SWITCH 2(TM) アナログスティックカバー [AZL-FITSENSE-NS2-GR]【送料無料】【ゆうパケット対応】【3月6日発売 発売日以降お届け】 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/akiba-eshop/cabinet/item15/8809825495419-5.jpg?_ex=128x128)

![任天堂 【Switch2】Nintendo Switch 2 キャリングケース [BEE-A-PSSAA NSW2 キャリングケ-ス] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0021/4902370552768.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[3DO] Winning Post(ウイニングポスト) 光栄(19940916) 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1002/4/cg10024056.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[3DO] プロ野球Virtual Stadium(バーチャルスタジアム) Electronic Arts (19951229) 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1002/4/cg10024183.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[3DO] Dの食卓(ディーのしょくたく) ワープ/三洋電機 (19950401) 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1002/4/cg10024114.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[3DO] MYST(ミスト) マイクロキャビン(19950414) 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1002/4/cg10024116.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[3DO] 西村京太郎トラベルミステリー 悪逆の季節 東京〜南紀白浜連続殺人事件 パック・イン・ソフト (19941125) 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1002/4/cg10024039.jpg?_ex=128x128)

![U.C.ガンダムBlu-rayライブラリーズ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア【Blu-ray】 [ 古谷徹 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4722/4934569364722.jpg?_ex=128x128)

![鬼滅の刃 柱稽古編 2(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 吾峠呼世晴 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1506/4534530151506_1_2.jpg?_ex=128x128)

![鬼滅の刃 柱稽古編 4(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 吾峠呼世晴 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1520/4534530151520_1_2.jpg?_ex=128x128)

![鬼滅の刃 刀鍛冶の里編 1【完全生産限定版】【Blu-ray】 [ 吾峠呼世晴 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4201/4534530144201_1_2.jpg?_ex=128x128)

![劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel] I.presage flower」【Blu-ray】 [ 杉山紀彰 ] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9002/4534530109002_2.jpg?_ex=128x128)

![劇場版「鬼滅の刃」無限列車編(完全生産限定版)【4K ULTRA HD】 [ 吾峠呼世晴 ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6877/4534530156877.jpg?_ex=128x128)

![ガールズ&パンツァー 劇場版 10th Anniversary 4K ULTRA HD Blu-ray(特装限定版)【4K ULTRA HD】 [ 茅野愛衣 ] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0275/4934569800275.jpg?_ex=128x128)

![劇場版 「名探偵コナン 隻眼の残像」(豪華盤)【Blu-ray】 [ 青山剛昌 ] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7651/4580740637651_1_2.jpg?_ex=128x128)