【特別企画】

ファミコン版「レッキングクルー」40周年。マリオがハンマーを手にビルで大暴れ! 懐かしの傑作アクションゲームを振り返る

2025年6月28日 00:00

- 【レッキングクルー】

- 1985年6月18日 発売

1985年6月18日に任天堂が発売したファミリーコンピュータ用ソフト「レッキングクルー」が、今月6月18日で40周年を迎えた。

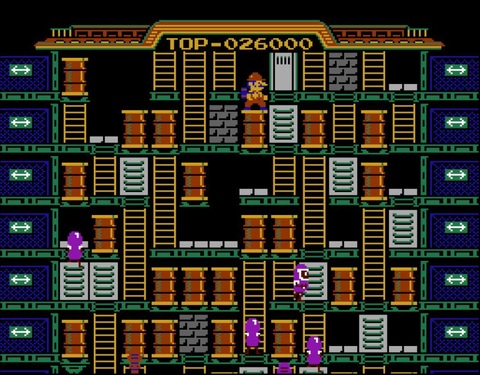

本作は、ビルの解体屋となった主人公のマリオ(2Pはルイージ)を操作して、ハンマーまたは爆弾ですべての壁を壊すとステージクリアとなるアクションゲームで、1984年に発売されたアーケード版「VS.レッキングクルー」をベースに作られたものと思われる。

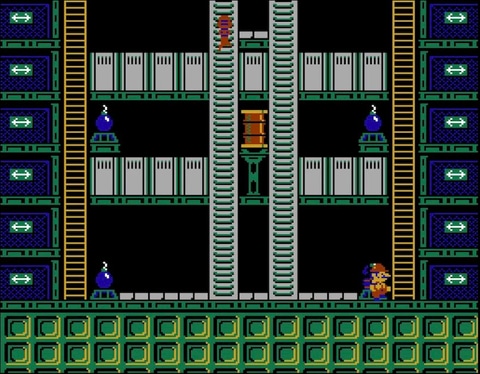

ファミコン版は全100ステージで、任意のステージからゲームを始めることができる。マリオがドラム缶に閉じ込められた場合など、引っ掛かるとクリア不可能となるトラップも登場し、プレイヤーがオリジナルステージを作って遊べる「デザイン機能」も搭載している。敵キャラクターに捕まるか、ファイアボールに触れるとミスとなり、マリオのストックがゼロになるとゲームオーバーになる。

以下、筆者の40年前のプレイ体験を元に、本作の魅力を改めて振り返ってみた。

ハンマーと爆弾で壁を叩き壊す至極の快感。「宿敵」ブラッキーには毎回大苦戦

筆者が本作の存在を初めて知ったのは、マンガ雑誌「コミックボンボン」に掲載された記事だったと記憶している。ヘルメットをかぶり、ハンマーを手にしたマリオが壁を叩き壊す姿がカラーページで紹介され、「面白そう、やってみたい!」と率直に思った。

だが本作の値段は、当時のファミコンソフトの中では最も高い5,500円。しかも、筆者は本作の発売直前、5月5日のこどもの日にファミコン本体と、別のソフト1本を親に買ってもらったばかりのタイミングだったので、本作を買う余裕はまったくなかった。

その後、ゲーム仲間のひとりが本作を買ったとの情報を得るや、すぐさま友人宅に急行。早速プレイさせてもらったら、ハンマーを振って壁を壊したときに鳴る「ガシャン!」という音が実に気持ちいい。爆弾が登場するステージでは、起爆すると左右に並んだ壁が爆風でいっぺんに壊れるのもすこぶる快感で、本作をすぐに気に入った。

壁は3種類(※ハシゴ壁も含めると4種類)あり、特にグレーの壁は3回叩かないと壊せないため、グズグズしていると敵に捕まってしまう。本作はハンマーでも爆弾でも敵を倒すことはできないので、敵に捕まりそうになったら逃げるか、もしくは扉の中に誘い込み、壁の裏側に誘導(※裏側に移動した敵は色が真っ黒になり、触れても平気になる)するしか避ける方法がない。

最初は「なぜ、ハンマーで敵を倒せないの?」と違和感を覚えたが、壁を急いで壊すか、それともいったん逃げてからやり直すのか、どのステージでも攻略パターンを作りがとにかく面白かった。

種類こそ少ないが、敵キャラクターのビジュアルも行動パターンも、今なお忘れ難いインパクトがあった。

ワニのような顔をしたスパナゴン1とスパナゴン2は、いかにも怖そうな風貌で、いかなる場面でもマリオをしつこく追い掛け回す。ナスビ仮面は、毎回同じパターンで動くので対処しやすいと思いきや、移動スピードが速く、見た目の可愛らしさとは裏腹になかなかどうして手強い。

そして、筆者がとりわけ憎たらしかったのがブラッキーだ。ブラッキーは触れてもミスにならないが、マリオと同じくハンマーを持ち、マリオに近付くと壁や支柱を勝手に怖してしまう。しかも、ブラッキーが壊したときの衝撃に巻き込まれると、マリオが画面最下段まで叩き落され、ステージによってはクリア不可能になってしまうこともある。

せっかく攻略パターンどおりにプレイできていたのに、途中でブラッキーに邪魔をされ、いったい何回クリアに失敗したことか……。今でも「嫌いな敵キャラは誰?」と聞かれたら真っ先に思い付くほど、筆者にとってブラッキーは不倶戴天の敵となった。

隠れキャラと裏技、難解なパズルの要素にも大ハマり

数々の隠れキャラクターと裏技の存在も、筆者とゲーム仲間たちが本作にハマる大きなきっかけとなった。

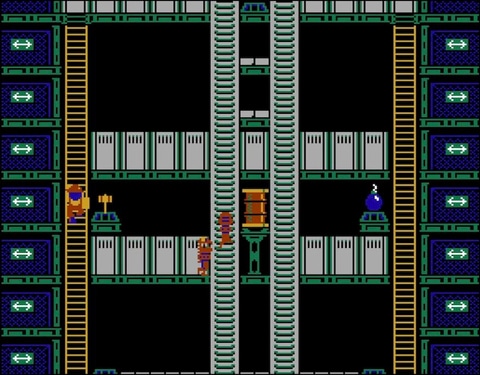

爆弾が3個以上出現するステージでは、特定の順番で爆弾を破壊すると4種類の隠れキャラが出現する。ブタ、サンタクロース、ネコの3種類は、取る(叩く)とボーナス得点が加算され、ゴールデンハンマーは取るとボーナス得点に加え、ハンマーが大幅にパワーアップする効果が得られる。筆者が隠れキャラの存在を最初に知ったのも、確か「コミックボンボン」か「コロコロコミック」の記事で、特にステージ6のゴールデンハンマーの出現方法(※下記の写真のパターン)が書かれていた記事は大いに役立った思い出がある。

ゴールデンハンマーがあれば、どんな壁でも一撃で壊せるようになり、なおかつ敵キャラを直接叩いて気絶させることもできるので実に快感。加えて、軽快なリズムを奏でるBGMに変化するので、ただゴールデンハンマーを持っただけでもテンションが上がりまくった。さらに本作を持っていた友人は、ステージ6以外でもゴールデンハンマーが取れるパターンを次々と編み出しては筆者に教えてくれたので、本作がますます楽しくなった。

その後、相次いで創刊されたファミコン専門誌の裏技コーナーで、隠れキャラの出現法則(※ステージ数とハンマーを振った数によって、どの隠れキャラが出るのかが決まる)が掲載されたときも大いに驚かされた。

筆者はこの法則のおかげで、さらに新たなステージにチャレンジしようとモチベーションがわき、初プレイから優に1年以上、友人のソフトを拝借しつつコンスタントに遊び続けた。手前味噌で恐縮だが、筆者は当時、最終面のステージ100をゴールデンハンマーを取ったうえでクリアする攻略パターンを、ほかの友人たちに先駆けて編み出したが、もし裏技を知らなければパターンは作れなかっただろうと今でも思う。

ゴールデンハンマーを持った状態でボタンを連打すると、マリオが空中を歩けるようになる裏技も、同じくマンガ雑誌のファミコンコーナーで知ったと記憶している。

「空中歩き」の途中で連打のスピードが落ちると、当然ながらマリオはそのまま落下し、もし足元に敵がいた場合はミスになるリスクも生じる。だが「空中歩き」を利用すれば、ステージによっては驚くほど簡単にクリアできるようになり、時には攻略を度外視して、空中をただ移動するだけでも面白かったので、何度失敗してもやめられなかった。

当時の筆者は、「空中歩き」の練習を日々繰り返した結果、端から端までノンストップで歩けるようになった。さらに全盛期には、いつでも狙った地点からマリオを落下させることもできるようになり、これを利用してまた新たな攻略パターンを編み出せたことでも、本作は思い出深い。

一部のステージでは、途中で壁を壊す手順を間違えたり、ブラッキーなどに一度でも邪魔をされると、クリアが不可能になってしまうことがある。ただ闇雲に壁を壊すだけではなく、ステージによってはパズル的要素が組み込まれていたのも、筆者が本作にハマった大きな要因となった。

ブラッキーにハシゴ壁などを破壊され、移動手段が奪われたときの絶望感は凄まじいものがあった。また本作では、ドラム缶を支える支柱を破壊し、敵を落下したドラム缶の中に閉じ込めるとボーナス得点がもらえるが、誤ってマリオがドラム缶に閉じ込められた場合は、何とゲーム続行が不可能(※敵キャラやファイアボールに当たっても一切ミスにならない)となり、リセットを余儀なくされる。なので、ブラッキーに「ドラム缶詰め」にされる、あるいは敵を閉じ込めるつもりだったのに「自爆」したときもたまらなく悔しかった。

本作よりも先に発売された「エキサイトバイク」と同様に、デザイン機能で友人たちと自由気ままにオリジナルステージを作り、お互いにクリアでるかどうかをチャレンジし合って遊んだのも楽しい思い出となった。なお、デザイン機能を利用して、当時の筆者と友人たちが偶然発見した面白い裏技は、2021年に掲載した拙稿「Stay at home! 『レッキングクルー』はゴールデンハンマーで劇的に楽しくなる!」で紹介しているので、ぜひお試しを。

本作はNintendo Switch Onlineで配信されているので、本サービスに加入すれば誰でも気軽にプレイできる。無論、最新機種のNintendo Switch 2でもバッチリ遊べる。

今となっては、ハンマー(ゴールデンハンマー)と言えば「スマブラ」シリーズのアイテムのほうが有名かもしれないが、本作ならではの壁を破壊しまくる快感、数々の裏技、そしてパズルを解き明かす楽しさもぜひ味わっていただきたい。

なお、アーケード版「VS.レッキングクルー」も、ハムスターの「アーケードアーカイブス」の1タイトルとして配信されている。こちらはファミコン版とはステージ構成、敵の出現、行動パターンがまったく異なり、2人同時プレイにも対応しているので、ファミコン版しか知らなかったという人は、この機会に両方を比較しながら楽しむのも一興だろう。

(C) Nintendo

![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)

![オリ特付【02/26発売☆即納可能】【新品】【PS5】伊達鍵は眠らない ‐ From AI:ソムニウムファイル[PS5版]★浅草マッハオリジナル特典アクリルキーホルダー付★ 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/gazou1/4940261521165.jpg?_ex=128x128)

![【新品】【PS5HD】PS5用無線コントローラー ブラック[在庫品] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10870000/10872925.jpg?_ex=128x128)

![シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME【通常版】(Blu-ray)【Blu-ray】 [ 庵野秀明 ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8634/4988003878634_1_2.jpg?_ex=128x128)

![ウマ娘 シンデレラグレイ 7【Blu-ray】 [ Cygames ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8146/4907953228146.jpg?_ex=128x128)

![ウマ娘 シンデレラグレイ 5【Blu-ray】 [ Cygames ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8122/4907953228122_1_3.jpg?_ex=128x128)

![ウマ娘 シンデレラグレイ 6【Blu-ray】 [ Cygames ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8139/4907953228139_1_2.jpg?_ex=128x128)

![『シドニアの騎士 あいつむぐほし』Blu-ray [初回限定版] 【Blu-ray】 [ 逢坂良太 ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2373/4988003872373_1_2.jpg?_ex=128x128)

![とんでもスキルで異世界放浪メシ2 第2巻【Blu-ray】 [ 江口連 ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9346/4988111669346_1_5.jpg?_ex=128x128)

![U.C.ガンダムBlu-rayライブラリーズ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア【Blu-ray】 [ 古谷徹 ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4722/4934569364722.jpg?_ex=128x128)

![忍者と殺し屋のふたりぐらし 第3巻【Blu-ray】 [ ハンバーガー ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8301/4988111668301_1_2.jpg?_ex=128x128)