先行レビュー

「サガ フロンティア2 リマスター」プレイレポート。リマスターの域を超える進化で蘇る

グラフィックスの向上をはじめ、新要素が大幅追加された完全版

2025年3月29日 12:00

- 【サガ フロンティア2 リマスター】

- 配信日:3月28日

- 価格:5,610円(税込)

- ※iOS/Android版は5,200円(税込)

1999年にスクウェアからプレイステーションでリリースされた名作RPG「サガ フロンティア2」のHDリマスター版がプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC(Steam)/Android/iOSで3月28日に発売された。価格は5,610円(税込)。

「サガ フロンティア2」は、発売から26年が経った今でも人気が高く、ファンからはリマスター化が熱望されていたタイトルの1つであった。今回のリマスター版では原作のゲーム性をベースに、グラフィックスの高解像度化はもちろん、より快適なゲームプレイが楽しめるよう様々な調整が入っている。

「サガ フロンティア2 リマスター」をいち早くプレイすることができたので、本稿では、これまでの「サガ」シリーズとは少し毛色の違った本作独自のゲーム性、進化したポイントや追加要素などを合わせて紹介していこう。

なお、重大なネタバレは含まないが、一部のシーンや展開について言及するので、気になる方は注意してほしい。

長い歴史を辿る物語と多彩なバトルシステムで構成されたシリーズ屈指の異色作

「サガ」シリーズといえば、複数の主人公から1人を選び、主人公ごとに異なるストーリーを体験できるのが特徴だ。しかし本作では主人公を選択するシステムは排除されており、予め主人公とストーリーは決められている。

王国を追放されたギュスターヴ13世の生涯を描いた「ギュスターヴ編」と、謎の物体“エッグ”をめぐるナイツ家の戦いを描いた「ウィル・ナイツ編」の異なる2つの視点から歴史を紐解いていく。

歴史の表舞台で活躍するギュスターヴとその裏で活躍するウィル。全く接点のない2人の物語が、直接的ではないものの長い歴史の中で交差していくのが本作の魅力である。

ゲーム性も、広大なワールドマップが用意されていて、その世界を旅するといった王道のRPGのテイストとは少々異なり、ショートストーリー形式で用意されたシナリオを体験していく。

ウィル・ナイツ編では、ウィルを中心としたパーティでダンジョンを攻略していくというRPGらしさを体験できるが、ギュスターヴ編は物語を読み進めていく形式がメインとなっており、戦闘の機会が少なめという斬新な作りだ。

どちらもシナリオごとに操作キャラクターやパーティメンバーが異なるので、戦闘も物語の一部という設計になっている。

バトル関連の部分にも触れていこう。ダンジョン内を徘徊するモンスターと接触することで戦闘に突入するシンボルエンカウント制となっている。

本作には3種類のバトルシステムが用意されており、まず基本となるのはパーティメンバー全員で敵と戦う「パーティバトル」。ターンの始めに全キャラクターのコマンドを選択し、敵も合わせて各行動順に攻撃を行なっていく。

攻撃コマンドは武器や体術による「技」と、装備に宿るアニマ(エネルギー)を利用する「術」があり、技を使うには「WP」、術を使うなら「JP」というポイントを消費して繰り出すことができる。

WPとJPはキャラクターや装備によって毎ターン一定量回復するので、ポイントをうまく計算して戦うのが重要になる。

「サガ」シリーズ定番のシステムももちろん健在。選択したコマンドから新たな技を習得する「閃き」や、パーティメンバー同士の技を一斉に敵に叩き込む「連携」などは確率で発生するので、常に先の展開が読めないバトルが楽しめる。

そしてもう1つが本作独自のバトルシステム「デュエル」。デュエルが可能な戦闘ではエンカウントした際にパーティバトルかデュエルかを選択することができ、パーティメンバーの中から1人を選んで敵と1対1形式の戦いを挑めるのだ。

まず注目なのがキャラクターのグラフィックス。パーティバトルでのキャラクターはデフォルメの効いた通常のドット絵だが、デュエルではキャラクターがリアル頭身に近いドット絵で描かれており、バトルの迫力が格段に増している。

違いは見た目だけではなく、デュエルでの戦闘は装備や地形に応じたコマンドを4つ選択して行動する。選んだ通りの4つの行動をただ順に沿って行なうだけではなく、コマンドの順番や組み合わせによってさまざまな攻撃が発動する。いろいろなコマンドのパターンを選び、強力な攻撃が発動できるコマンドの組み合わせを探すのもデュエルの面白いところだ。

デュエルでは味方キャラクターが1体しかいないためパーティバトルよりも全滅するリスクが高いが、パーティメンバーの戦力の温存やパーティバトルよりも技や術が習得しやすいというようなメリットもあるので、勝てる相手であれば積極的にデュエルを挑んでいきたい。

そして最後に、ギュスターヴ編のみで発生する軍隊同士の戦い「コンバット」。フィールドに配置された自軍ユニットを指揮して勝利条件の達成を目指すシミュレーションゲームの様なバトルシステムだ。

自軍のユニットを移動させ、敵軍のユニットに重なると戦闘に突入する。戦闘自体はパーティバトルと同じだが、コンバットでは1ターンのみの行動で戦闘が一旦終了する。

パーティメンバーが全滅するとユニット撃破となるのだが、強敵のユニットとなると1ターンで倒しきるのは困難なので、複数の自軍ユニットで敵を包囲して間髪入れずに連続で戦いを仕掛けるなどの戦略も重要になってくる。

他のシリーズ作品と比べるとストーリーに重きを置いた作品ではあるものの、豊富なバトルシステムでゲームとしての面白さもしっかり盛り込まれている。

グラフィックス&遊びやすさの向上をはじめ、ファンも唸る新要素が追加

HDリマスターというとグラフィックスを高解像度化し、ゲームの内容自体はほぼ当時のままというものも少なくないが、過去に配信された「サガフロンティア リマスター」では新主人公のヒューズが追加されたりと、スクウェア・エニックスのリマスターは力の入れ具合が違う。今回の「サガ フロンティア2 リマスター」も例に漏れず、かなりの調整や追加要素が盛り込まれている。

オリジナル版からの特徴でもある水彩画調の温かみのある背景やドット絵はより鮮明に表現されており、まるで絵本の世界を冒険しているかのようである。

本作は2人の主人公の長き歴史が複雑に絡み合っているため、オリジナル版をプレイしていたときは各エピソードがどのくらいの時間軸の物語なのかが正直迷子になりがちだった。

しかしリマスター版では、エピソード選択画面で年表の様に年代と地域が表示されるようになっている。これにより“ギュスターヴがやんちゃなワルガキをしていた頃に、ウィルは両親の死の謎を追っていた”といったように2つの時系列が整理しやすくなっているので、ストーリーがスッと頭に入り易くなっている。

年表の他にも遊びやすさを追求した調整は数多くあり、まずUI周りは必要な情報が非常に見やすく整理されている。

筆者的に地味ながら便利だと感じたポイントは、町やダンジョンで次のエリアに進めるポイントにアイコンが表示されるようになっている点だ。次のエリアに進めそうだけど、いざ進んでみたら行き止まりという場面が多かったので遊びやすさが格段に上がっている。

スクウェア・エニックスのリマスター作品では定番の倍速機能はもちろん実装。移動速度とバトル速度を2倍や3倍に変更することも可能となっている。

町やダンジョンはそれほど広くはないので移動速度は通常でもあまり気にならないが、本作は戦闘のテンポが少しゆったりしていることもあり3倍速でサクサク敵を蹴散らせるのは爽快の一言だ。

「サガ」シリーズはキャラクターにレベルの概念がなく、戦闘を重ねてステータスがアップするという仕様。

お気に入りのキャラクターを心ゆくまで成長させるのも醍醐味なのだが、本作はエピソードによってパーティキャラクターの入れ替わりが激しいため、育成が無駄になってしまうキャラクターも多かった。

しかし、新たに「成長能力継承」システムが実装され、別のシナリオで育てたキャラクターのステータスを好きなキャラクターに引き継ぐことができるようになっている。

1度引き継いでも継承したステータスは装備に様に自由に付け外しが可能なので、難しいことを考えずに気軽に継承することができる。登場する回数が少ないキャラクターの成長も活きるというこの新システムの追加は革命的な進化といえる。

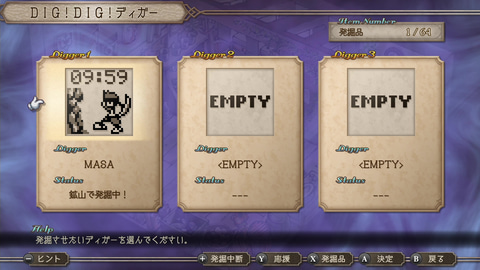

また、オリジナル版ではポケットステーションで遊べたミニゲーム「GO!GO!ディガー」がゲーム内に実装されている。

当時はポケットステーションがかなりの品薄でなかなか手に入らず、筆者と同様にポケットステーションを持っておらずミニゲームが遊べなかったユーザーも少なくないかと思う。

ポケットステーションで遊ぶのと全く同じゲーム体験とはいえないが、当時の雰囲気を再現したドット絵を見たときはエモーショナルな気持ちにさせてくれた。

最後に、本作の目玉といえる新要素に新シナリオや操作キャラクターの追加。ゲームクリア後に解放されるコンテンツとして、完全新規シナリオの解放や強敵ボスの出現。クリア時のデータを次の周回に引き継げる「NEW GAME+」など、リマスターの域に留まらない“まさに完全版”といっても過言ではない内容となっている。

プレイステーションでリリースされてから26年も経っていることもありストーリーの細かな部分は結構忘れており、新鮮な気持ちでプレイすることができた。ギュスターヴとウィルが織り成す物語は先の気になる展開の連続で、プレーヤーを惹き込むパワーを改めて感じた。

当時プレイしていた人はもちろん、これまでプレイする機会がなかった人にもぜひプレイしてもらいたい作品だ。

(C) SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)

[Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/31lpEJtOz7L._SL160_.jpg)

![【中古】[Switch2] Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition(ポケモンレジェンズ ゼットエー ニンテンドースイッチ2エディション) 任天堂(20251016) 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1049/0/cg10490041.jpg?_ex=128x128)

![タイブレーク:Official game of the ATP and WTA -PS5 [video game] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/select-rainbow/cabinet/1mmm.jpg?_ex=128x128)

![ホリ 【PS5/PS4】ウルトラハイスピードHDMIケーブル for PlayStation 5 PlayStation 4 [SPF-014] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/1587/4961818034693.jpg?_ex=128x128)

![コーエーテクモゲームス 【PS5】三國志8 REMAKE with パワーアップキット 通常版 [ELJM-30829 PS5 サンゴクシ8 リメイク with PK ツウジョウ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0008/4988615211300.jpg?_ex=128x128)

![OVA版ロードス島戦記 デジタルリマスターBlu-rayBOX スタンダード エディション【Blu-ray】 [ 草尾毅 ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8407/4988111908407.jpg?_ex=128x128)