【特別企画】

ゼロからオリジナルIPを生み出すためには? 「ダンガンロンパ」シリーズの企画/シナリオ担当・小高和剛氏が語る「創作のリアル」【CEDEC+KYUSHU 2025】

2025年12月16日 16:40

- 【CEDEC+KYUSHU 2025】

- 開催期間:

- リアル開催 11月29日

- タイムシフト配信 12月3日〜12月17日

- 会場:九州産業大学 1号館+オンライン

11月29日に開催された「CEDEC+KYUSHU 2025」の基調講演「オリジナルコンテンツの作り方」。

このセッションでは、トゥーキョーゲームスで代表/ディレクター・シナリオライターを務める小高和剛氏が登壇し、自身のこれまでの歩みを振り返るとともに、新規IPを作るための考え方や、その具体的なノウハウが解説された。モデレーターを務めたのは、ゲーム「.hack」シリーズや数々のアニメ作品とも深い縁を持つ、サイバーコネクトツーの代表取締役・松山洋氏だ。

ゲームクリエイター・小高和剛氏は代表作「ダンガンロンパ」シリーズを筆頭に、数々の独創的な世界を生み出してきた人物だ。そのキャリアは必ずしも順風満帆ではなく、紆余曲折の連続だったという。本セミナーでは、学生時代から現在に至るまでのキャリア、オリジナルIP制作に必要な考え方、そしてキャリアを切り拓くための具体的な姿勢が語られたので、その模様をお届けする。

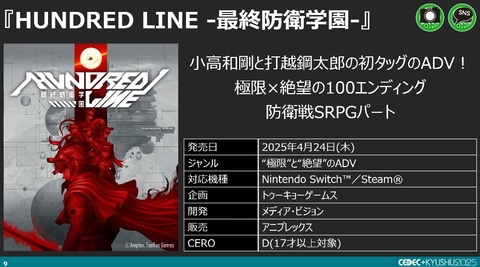

小高氏は「ダンガンロンパ」シリーズの企画、シナリオを担当。各作品は舞台化、アニメ化されるなど、国内外から高い評価を受ける。トゥーキョーゲームス設立後は「超探偵事件簿レインコード」「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」などの新規コンシューマーゲームのほか、実写ムービーゲーム「デスカムトゥルー」やアニメ「アクダマドライブ」など様々なジャンルのオリジナル作品を手掛ける。また、漫画原作、小説執筆など、精力的に活動を行っている。

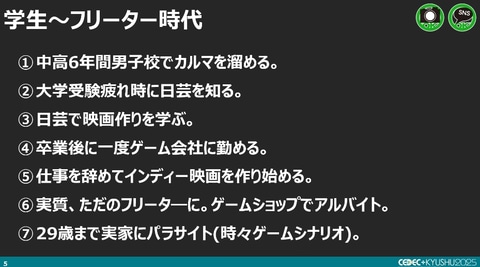

男子校6年間と映画との出会い

小高氏の原点は、中高一貫の男子校で過ごした6年間だという。友人たちと漫画やゲームに熱中した時間は「よく言えば純粋、悪く言えば幼いまま大人になったようなもの」と振り返った。

そんな中、高校時代には映画に強い影響を受ける。10歳年上の姉の影響で「インディ・ジョーンズ」「幻魔大戦」など、多様な作品に触れ、日常的に映画館へ足を運んでいたという。

大学受験期には1日10時間以上の勉強で燃え尽きてしまい、「このまま大学でも勉強漬けは嫌だ」と思い始めた。そんな折、友人から「映画を学べる学科がある」と聞き、映画学科のある日本大学芸術学部を受験。ここから、創作への道が本格的にスタートした。

大学卒業後、小高氏は一度ゲーム会社に勤めたもののすぐに辞めてしまい、映画監督・深作欣二氏の現場でモーションキャプチャのアシスタント業務に携わった。その現場はハードで、続ける中で「他人の作品を手伝うだけではなく、自分のものを作りたい」という思いが強くなったという。

その後、生活のために中古ゲームショップでのアルバイトを続けながら、自主映画制作を長年行う生活が続いた。この経験が、後のクリエイティブに大きな影響を与えた。アルバイトながら、膨大な量のゲームを遊び、当時の主要ハード(PS2、ゲームキューブ、Xbox)などを幅広く触れたことで「ゲームそのものが体に染み付いた」そうだ。

しかし気づけば29歳。姉から「家族が本気で心配している」と諭され、「自分も社会に出なければ」と一念発起し、本格的にゲーム会社への就職を目指すことになった。

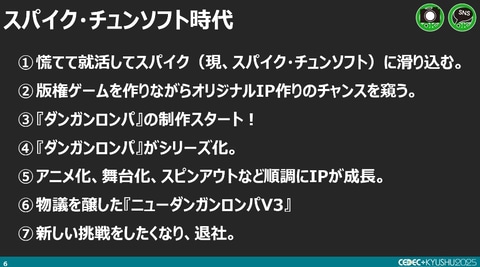

スパイク入社。版権タイトルと武器としてのスクリプト

就職活動ではアトラス、トライエース、ソニーなど複数社を受けたが、最終的に入社したのはスパイク(現スパイク・チュンソフト)だった。スパイクに入社した決め手は「オリジナル企画を積極的に扱っていたこと」「小さな会社だからこそやりたいことをやらせてもらえそうなこと」だったという。

しかし小高氏の思惑とは違い、入社直後に任された仕事は、人気ゲーム「ドラゴンボール Sparking!」シリーズのシナリオ修正とスクリプト業務だった。だがこの経験が、小高氏のキャリアにおける核となった。

「ゲームシナリオライターはスクリプトを触った方がいい。キャラクターの表情、セリフのタイミング、音楽の入り……演出の理解が必須だから」と小高氏は力説した。

映画で培ったカメラ割りの知見も活き、社内での評価は徐々に高まっていった。続いて担当したニンテンドーDS向けタイトル「名探偵コナン&金田一少年の事件簿 めぐりあう2人の名探偵」ではシナリオが高く評価され、オリジナル企画に挑戦するチャンスへと繋がっていったのだ。

そんなある日、小高氏と同僚のデザイナー小松崎類氏は「オリジナル作品を作りたい」という想いを共有し、業務終了後に2人で案を練り始める。2人とも喫煙者だったこともあり、喫煙所で「もっと自分たちの世界を作りたい」と語り合ったという。

そこで生まれたのが「ダンガンロンパ」の原型となる企画である。

最初に思いついたのは「学園×バトルロワイヤル×推理」。この設定が閃いた瞬間、小高氏は電撃が走ったような感覚があったという。

しかし、社内の初回評価は散々だった。「いじめを助長するのでは」「高校生が集団で1人を裁くのは問題だ」「テーマが重すぎる」と、企画は否決される。

それでも諦めきれず、2人は魅力を伝えるための追加資料を作り続けた。特に「おしおき演出」の原型となるムービーを作ったところ、今度は逆に「残酷すぎる」と批判されてしまったのだった。

それでも小高氏は「これは絶対に面白い。俺たちにしか作れない」と折れなかった。

最終的には、当時のプロデューサー寺澤善徳氏による後押しもあり、社長へ直接プレゼンするという異例の方法でプロジェクトが通ることになる。

紆余曲折を経て「ダンガンロンパ」の開発は、わずか10名ほどの少人数でスタートした。開発期間は約1年。シナリオも6カ月の集中作業だった。なお当時は残業の概念も緩く、徹夜作業が続いたという。「今だったら絶対無理だけどね」と当時のことを笑って振り返った小高氏。そんな過酷な制作状況の中でもチームの士気は高く、「全員で血の気の通った作品を作る」という熱量があった。

結果、初週売上こそ目立たなかったものの、虚淵玄氏やTYPE-MOONの奈須きのこ氏、武内崇氏らが本作を自身のブログ等で絶賛。こういった口コミとネット掲示板での高評価によって、シリーズとして大きく花開くことになる。

だが、その一方で新たな悩みが生まれた。小高氏の才能を高く買った外部の人たちから、「●●の原作をやらないか」などといった誘いが大変に増えたそうだ。しかしスパイク・チュンソフトにいると様々な制約があり受けきれないこともあり、小高氏は約10年務めたスパイク・チュンソフトから独立することを決意したのだ。

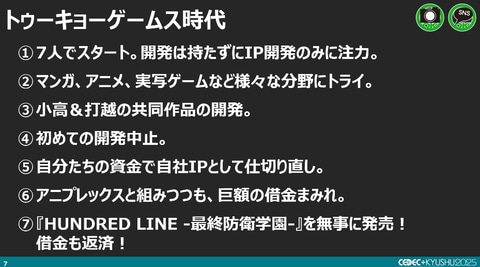

裸一貫での独立「いつ解散しても食えるメンバーだけを集めた」

トゥーキョーゲームスとしての独立時、特別なパトロンや投資家がいたわけではなかったという。資本金は、音楽担当の高田雅史氏が自ら出資した。なお小高氏も、共に設立メンバーとなった打越鋼太郎氏も「給料を全部使うタイプ」で貯金はほぼない状態だったという。それでも独立に踏み切れた理由は、多少のオファーがあったこと、そしてメンバー全員がフリーとしても生きていける実力者だったからだ。

小高氏が会社づくりで意識したのは、「いつ解散しても大丈夫なメンバーにする」ことだった。優秀な7人のクリエイター集団として、互いに自由に仕事をしつつ、「せっかく同じ会社にいるなら、時にはコラボもしよう」というスタイルでスタートしたのだ。就業規則は整えつつ、役員でも自由に仕事を取れる柔軟な仕組みが、会社の個性になったという。

だが開発が順調に進んでいたあるタイトルは、パブリッシャーの判断で突然中止が言い渡されてしまった。制作費を受け取って進めていた企画だったため、権利は自社にない。だが、根幹のコンセプトがどうしても捨てられなかった。

そこで彼らは、システムもキャラも全て刷新し、別の形に再構築。シミュレーションRPGへ転換し、大幅な分岐と大ボリュームにして、「別物だが同じ魂を持つ作品」として再起動させた。それが初の自社IPとなった「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」だった。

もちろん資金は不足し、借金まみれに。それでも制作を止めなかった理由は、「この作品を世に出すべきだ」という小高氏の強い執念だった。

「愛が強すぎて妥協ができず、常にアクセルを踏んでしまうタイプだった」という小高氏は、プロデューサーとして予算を管理する立場になって初めて、ブレーキとアクセルを使い分ける苦しさを知った。それでも振り返れば、やはりアクセルを踏み続けていたと苦笑した。

そして無事に「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」は発売され、借金は完済できたという。

小高流オリジナルIPの作り方「入り口と出口が9割」

ゲーム制作において、小高氏の原点は常に「シナリオ」である。

設定・世界観を作り込んでから、そこに最も適したゲームシステムを選ぶ。例えば「エヴァンゲリオン」的な世界を描きたいなら、パズルではなくロボットを操るゲームになるべきだ、という考え方だ。

特に重視するのは「序盤」と「終盤」。序盤では強烈なフックを用意し、終盤には必ずユーザーに「遊んでよかった」と思わせる読後感を残す。中盤はその2点を繋ぐための地道な設計だという。

さらにシナリオライターでありながら、キャラの表情やタイミング、音楽の入るポイントまで自らスクリプトを実装する。「アウトプットまで想像できないシナリオは不完全」という理由で、外部ライターをほとんど使わないという、こだわりようだ。

「HUNDRED LINE」でのこだわり:15人全員で戦う必然性

当初プロジェクトが頓挫し、自社資金で再構築した「HUNDRED LINE」だが、シナリオには「15人の高校生が外敵と戦う物語」があり、全員で戦うシチュエーションをゲームで再現するため、シミュレーションRPGを選択した。アクションゲームでは1人しか操作できず、シナリオの熱量が伝わらないからだ。

さらに、発売時点で「1と2のパック」とし、プレイヤーが1章でキャラに愛着を持ってから分岐の重さを味わえるよう設計されている。ネタバレになるため多くを語れないが、「キャラへの思い入れを前提にした物語」が貫かれている。

最新作「終天教団」誕生の経緯

小高氏が近年リリースしたアドベンチャー作品「終天教団」は、元々インディーらしい尖った作品を作るつもりで出発した。舞台は宗教団体とバラバラ殺人という刺激的な設定ながら、任天堂の審査は通ったという。

企画書すら作っていなかったのだが、プロットだけでDMMが「これはやりたい」と即決した作品でもある。ミステリーとしてもゲームとしても「ゲームでしか成立しないトリック」を実現したという自負があった。

海外販売では価格設定のミスによる混乱もあったが、レビュー評価は好調で「口コミで伸びる作品」だと小高氏は手応えを語った。アドベンチャーは時間が経っても古びないため、長く売れるジャンルだとも言う。

ゲーム作りの軸は「作品か」「プロダクトか」

最後に参加者によるQ&Aが行われたので、ざっとまとめよう。

小高氏が制作で常に意識するのは、「自我による作品」か「ユーザーを楽しませるプロダクト」か、という軸。そしてもう1つは、「ゲームとしての面白さ」か「キャラクタービジネス」かのバランスだという。

ゲーム性を強めればキャラが立たず、キャラに寄せるとゲームが弱くなる。その調整こそが「ゲームディレクターの仕事」だと語った。

また、ゲームは映画や漫画と比べて拘束時間が長い。だからこそ、プレイヤーが「何かを持ち帰れる作品」であるべきだという。希望や絶望といったテーマは、実は小高氏の思想ではない。しかし、物語の最後に「心に残る余韻」を持たせることが、長時間プレイしてくれたユーザーへの礼儀なのだという。

余韻の作り方は、これまで触れてきた作品の「気持ちいい終わり方」を参考にしつつ、毎回異なる哲学を取り込むことにしているそうだ。語りすぎず、想像の余地を残す締め方を好むのもそのためなのだ。

なお海外展開を前提に、他国を刺激しない表現ラインは常に意識しているという。

また、パロディ要素は「固有名詞をそのまま使わない」「誰かを傷つけない」ことが鉄則で、ジェンダー表現についても幼少期から姉2人に囲まれて育った背景もあり、無意識の偏見が入らないように気を配っているという。

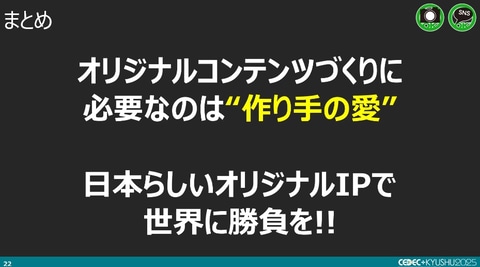

小高氏よりこれからクリエイターを目指す人へのメッセージとして語られたのは、愛の重要性だった。

「ダンガンロンパ」も、「HUNDRED LINE」も、そして同人として完結させることになる「トライブナイン」も、すべて「捨てられなかった」から続けた結果だという。「これは絶対に面白い」「どうしても世に出したい」という、その熱量がなければ企画は通らず、完成まで辿り着くこともない。

そして、日本のゲーム業界は海外に比べ、まだまだオリジナルIPを作るチャンスが多いそうだ。大規模な予算がなくても、アイデア次第で勝負できる「日本らしい戦い方」があると小高氏は語った。制約の中で工夫し、愛を持って作ることでこそ、世界に届く独創的なゲームは生まれるのだ。

小高氏のシナリオ先行の制作姿勢、徹底したスクリプト管理、ユーザー体験を最後までデザインする構造、メンバーへの信頼。そして何より、「面白いものを世に出したい」という強い思いが、作品を前へ進める原動力となっている。

この講演での小高氏の言葉は、これからゲーム制作を志す人にとって、作品づくりの本質を示すメッセージになるだろう。

(C)CEDEC+KYUSHU 2025 実行委員会. All Rights Reserved.

![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)

![【新品】【NS2H】ゲーム用セパレート型クリアケース コウペンちゃん[在庫品] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10910000/10914653.jpg?_ex=128x128)

![【新品】【NS2H】ゲーム用ワイヤレスコントローラー コウペンちゃん[在庫品] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10910000/10914652.jpg?_ex=128x128)

![バンダイナムコエンターテインメント 【Switch2】たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま! Nintendo Switch 2 Edition [NXS-P-BB2BD NSW2 タマゴッチノプチプチオミセッチ オマチド-サマ] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0495/4573608182387.jpg?_ex=128x128)

![スクウェア・エニックス 【PS5】〔新価格版〕ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード [ELJM-30372 PS5 ファイナルファンタジー7 リメイク インターグレード シンカカク] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0112/4988601011648.jpg?_ex=128x128)

![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer【2月27日以降出荷分】 [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)

![レトロゲームキーホルダー 単品販売 カラー全6種 (赤・青・黄・緑・黒・白) ※色指定可 レトロゲーム 雑貨 [ 新品 ] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-bstarb/cabinet/12601355/imgrc0332773756.jpg?_ex=128x128)

![ゲームミックスポケット 単品販売 カラー全4種 (赤・青・黄・黒) ※色指定可 レトロゲーム キーホルダー 雑貨 / 戸成 [ 新品 ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-bstarb/cabinet/12601355/imgrc0332773757.jpg?_ex=128x128)

![レトロミニゲームキーホルダー 単品販売 カラー全6種 (赤・青・黄・緑・黒・白) ※色指定可 レトロゲーム 雑貨 [ 新品 ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-bstarb/cabinet/10977376/imgrc0283096077.jpg?_ex=128x128)

![【中古】アナと雪の女王 ブルーレイディスク [レンタル落ち] レンタル落ち 中古 Blu-ray ブルーレイ 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/ecologymall/cabinet/11388290/imgrc0121615885.jpg?_ex=128x128)

![「すずめの戸締まり」Blu-rayスタンダード・エディション【Blu-ray】 [ 原菜乃華 ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4721/4988104134721_1_3.jpg?_ex=128x128)

![劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』【Blu-ray】 [ ルイス・キャロル ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9650/4988111669650_1_2.jpg?_ex=128x128)

![ウマ娘 シンデレラグレイ 5【Blu-ray】 [ Cygames ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8122/4907953228122_1_3.jpg?_ex=128x128)

![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版)【Blu-ray】 [ 矢立肇 ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0051/4934569370051.jpg?_ex=128x128)

![終末ツーリング 3(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ さいとー栄 ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1529/4534530161529_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定先着特典】Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel- Blu-ray(完全生産限定版)【Blu-ray】(アクリルミニ色紙(ハーツラビュル寮)) [ (アニメーション) ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9793/2100014669793_1_2.jpg?_ex=128x128)