【特別企画】

「信長の野望 天道」から「天下への道」へ!戦国愛が止まらない!

「天道」の武将たちと共に今度はスマホで天下を目指せ!

2025年6月18日 15:00

- 【信長の野望 天下への道】

- 6月18日正式サービス開始

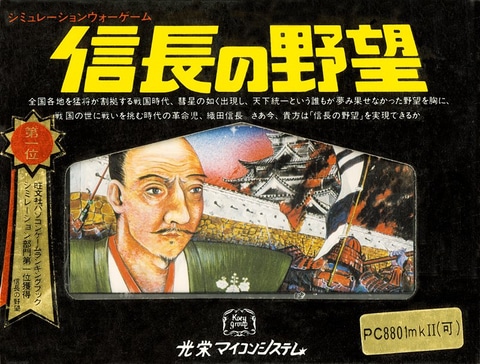

筆者がまだ学生だった頃、とあるパソコン雑誌に毎回見開きで広告が載っているゲームがあった。戦国時代を舞台にしたシミュレーションゲームだった。

織田信長といえばちょびヒゲをはやして、緑色の裃姿で座っている気の短そうな茶筅マゲのおじさんをイメージする。そう、誰もが一度ならず目にしたことがある、教科書でもおなじみの有名な肖像画だ。

だがその雑誌に載っていた広告には、「スター・ウォーズ 帝国の逆襲(今でいう、エピソード5)」の国際版ポスターも手掛けていたイラストレーターの生頼範義氏の手によって、瞳に野望と意志をみなぎらせた、あたかも壮大な戦国オデッセイ映画の主人公かと思うくらいカッコいい信長が描かれていた。それまでの「鳴かぬなら~」と言いながら鳥をいじめているおじさんの印象は一瞬で吹っ飛んだ。それが筆者と「信長の野望」との出会いだった。

本稿では、「信長の野望」ラバーの筆者が、「信長の野望」との出会いから、中興の祖的な名作である「信長の野望 天道」、そして「天道」をモチーフにしたスマホ向けシミュレーションゲーム「信長の野望 天下への道」を語ってみたい。

「信長の野望」は戦国シミュレーションの元祖で本家

「信長の野望」シリーズ第1作は1983年発売。近畿・中部地方のみのマップだった。だが当時はPCゲームは知る人ぞ知るドマイナーな世界。一気に有名になったのは、1988年発売のファミコン版「信長の野望 全国版」からだろう。

筆者も友達の家でプレイさせてもらった。本作は8人同時プレイが可能な対戦ゲームで、インターネットなどなかった当時はブラウン管テレビを囲んで、おかしなど食べながら集まった友達が交替でプレイしていくほのぼのとしたゲーム風景が日常だった。

そんな「信長の野望」との出会いから十数年が経ち、いい大人になった筆者はシリーズ初のMMORPG作品である「信長の野望 Online」に寝食を忘れるほどハマっていた。2003年、シリーズ20周年を記念した「信長の野望・天下創世」が発売。2005年には、技術革新など新要素を豊富に取り入れ、名作と名高い「信長の野望・革新」が登場した。そして2009年、「革新」のシステムに新たに「道」というテーマを取り入れ、今回語る「信長の野望・天道」が発売された。

ネット上には、公式・非公式を問わずどの「信長の野望」が好きかというランキングがたくさん発表されている。だが、どれもこれも結果はバラバラで、ようするにどの「信長の野望」にも熱心なファンが付いているということだろう。

平安時代の人とは価値観が違いすぎて会話が成り立たないかもしれないが、戦国時代の人とは多分気が合うかもしれない。大学で日本史を教えてくれた先生が、ある授業でそんなことを言っていた。

戦国時代は現代日本の文化や思想が生まれた時代であり、この時代を生きた人たちの思いや野望、悲哀や喜びは、現代を生きる我々に直接響いてくる。しかも彼らは確かにそこにいた。これを読んでくれている読者諸兄が住んでいる場所も、戦国時代には「信長の野望」に出てくる誰かの領地であり、ゲーム内に登場する武将の菩提寺があったり、記念碑があったり、駅前に銅像が立っていたりするのではないだろうか。遠い歴史の話ではあるが、どこか身近であるところもまた、戦国時代の人気がある理由だろう。

「信長の野望」は戦国シミュレーションゲームのパイオニアであり、本作が戦国ゲームという形を作ってきたといえる。その武将イラストは、ドット絵の時代からリアル志向で、高解像度になってからは、西洋絵画のようなタッチで描かれるリアルで迫力のある武将イラストになった。しかもマイナーな武将でもちゃんと独自の顔グラをもっており、若者から老人、女性まで他ではマネのできない豊富さを誇っている。

「天道」という原点に新たな道がつながった

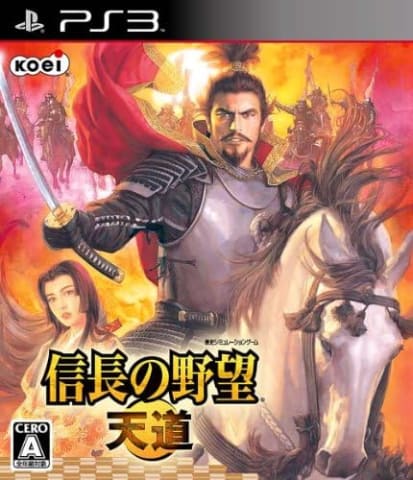

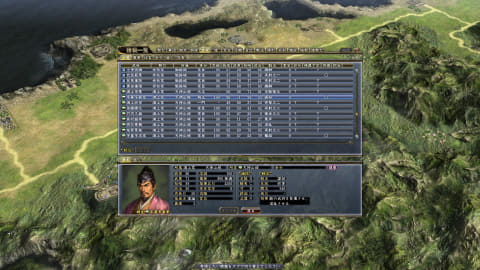

というわけで「信長の野望・天道」の話に戻ろう。発売されたのは2009年で、シリーズとしては13作目にあたる。「革新」まではだいたい1~3年おきに新作が出ていたので、前作から4年というのは当時としてはかなり長い。ちょうど「革新」から「天道」はプレイステーション 2からプレイステーション 3へ移り変わった時期でもあり、最初からPS3用として発売された「天道」はグラフィックス的にも、コンシューマ勢からの期待が高かった。そのゲーム画面は、16年経った今でも古さを感じさせない。

武将の顔グラは、過去作からの雰囲気を踏襲した肖像画風のイラストになっており、近作のように動いたりはしないが、これはこれで捨てがたい大人の渋みがある。むしろ個人的にはこちらの方が大好物といってもいい。

システム的には前作「革新」から登場した3Dの1枚マップや技術開発、リアルタイム制などを踏襲しつつ、新たに「道」をゲームのテーマに、他のシリーズとは一風変わった個性的なシステムのシミュレーションゲームである。内政の自由度など「革新」から変わった部分に賛否があるのは事実だが、単体のゲームとしては評価が高い。

「道」という言葉は日本人にとっては、単なる道路という意味以上に、人生の目標とか思想信条とか、そういった生きざまを語る壮大な響きを持っている。「天道」とは、かっこいい副題を思いつくなあ、と感心したものだ。今回、この原稿を書くために改めてSteam版で「信長の野望・天道 パワーアップキット」を遊んでみたが、やはり名作だった。

実際のプレイでは、武将たちは敷設した道を通って進軍していくので、どう道を引くか、どこに支城を建設するかは用兵や兵站の点からも重要になる。敵側も攻めてくる時にはかならず工兵を伴って、道を敷設しながら、あるいは櫓などを建設しながらそれを部隊が警護する形で進軍してくる。単に攻める、守るというだけではなく、そこに内政的な要素が複雑に絡まり合戦のリアリティを生み出すところが「天道」最大の魅力といえるだろう。

「パワーアップキット」では、新たな要素として「文化」という要素が追加された。武家文化、公家文化、寺社文化、南蛮文化の4系統に分かれており、育てることで領地全体に影響を及ぼす強化要素が手に入るようになっている。

「天道」ではフィールドに自由に道を敷設することができる。道は自軍にとっては領土を拡張する足がかりだが、他国からの侵入を許す弱点にもなりうる。この二面性をどう生かすかが「天道」のキモになる。

「信長の野望オンライン」の影響で、北条家に格別の思い入れがある筆者は、まずは北条家でスタート。内政に力を入れつつ、金山の探索なども行なう。「天道」では、拠点となる城のほかに村落、商人町、武家町、匠ノ町など多数の町があり、道を繋げることで自軍の勢力下に置くことができる。

これらの町にどんな施設を建設するのか、匠ノ町で何を研究するのかはプレイヤー次第。櫓や砦を建てて隣接した勢力からの侵攻を防ぎつつ、自由に建設位置を選べる支城を前線基地に、侵攻用の道を建設して相手勢力を切り崩していく。

こちらが国境線あたりでうろうろしていると、敵国の武将が来て街道沿いに櫓を建てていったりと、開戦が近づくにつれてだんだんと緊張が高まっていくさまも面白い。

そしてついに開戦。貯めに貯めた軍馬、鉄砲、兵糧を全盛りしたスタメン武将の出陣に合わせて、城に残ったベンチ組は各国へ同盟交渉に走り、各支城では兵站を切らさないための徴兵や軍馬、鉄砲の買い付けと運搬が始まる。戦国時代ではあるが、やっていることは近代の総力戦に近い。まさに挙国一致大名家だ。

16年も前のゲームではあるが、そんな感じで攻めたり攻められたりしているうちに、気が付いたら朝がくる程度にはのめり込んでしまった。あそこで上杉、武田、今川連合軍に攻められなければ、きっと昼ごろには全国統一できていたはずだ(悔しい)。

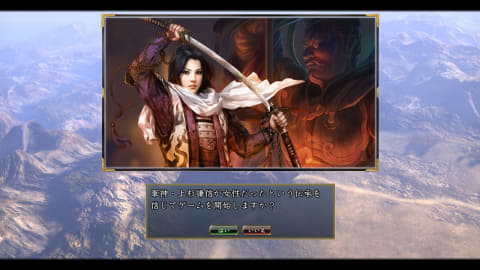

「天道」では、史実に沿ったシナリオの他に、有名武将が一堂に会する架空のシナリオも用意されている。架空シナリオ「群雄集結」では上杉謙信は実は女性だったとか、徳川家康は実は影武者だったという歴史IFを盛り込んだシナリオで遊ぶことができる。

上杉謙信は「生涯不犯」つまり童貞だったと言われている。女性説は昭和の中頃に提唱された説で、女体化大好きな日本人によって、すでに多数の女上杉謙信が生み出されている。

徳川家康影武者説は明治時代からある由緒正しい説。さらに影武者説が、歴史家網野善彦氏が提唱した「道々の輩(ともがら)」と結びついて生まれたのが隆慶一郎氏の「影武者徳川家康」だ。どちらも歴史ある歴史IFであり、そういった完全に創作とは言い切れない、かもしれない、というIFも歴史のロマンを感じる。

そして、そんな「信長の野望・天道」と正式ライセンス契約を結んでグラビティゲームアライズが開発しているのが、今回紹介するAndroid/iOS用MMO歴史戦略シミュレーション「信長の野望 天下への道」だ。本作は、「信長の野望・天道」という熱い戦略性と渋い武将たちが揃ったゲームのエッセンスを、MMOストラテジーというこれまた熱いジャンルと融合して生まれた。

武将のグラフィックスやシステムなどには「天道」のエッセンスがそこかしこで生かされている。例えば上で説明した、「パワーアップキット」の追加要素「文化」も、内政の一要素として「天下への道」の中に取り込まれている。また、「道」というテーマも、町を拡張する時の演出や、場外マップでの武将の動きなどに生かされている。「信長の野望」シリーズの、あの渋い武将たちに会えない戦国ゲームでは物足りない! というディープなマニアの方々にも自信をもっておすすめできるタイトルだ。

今回は、「信長の野望・天道」と比較しつつ、そして戦国愛を垂れ流しつつ、「信長の野望 天下への道」を紹介していきたい。

「天下への道」は6大名からスタート。あれ、あの信長様が優しい?

MMOストラテジーは、大きな1つのマップの中で、大勢のプレイヤーが合従連衡しながら自勢力の勝利を目指して戦いを繰り広げるオンラインゲーム。

ゲームは大きく、自国領土の育成と領土外での戦闘という2フェーズに分かれる。スタートしてからしばらくは、他プレイヤーから襲撃されない不可侵地域でプレイを進めることになる。不可侵地域で兵士を強化して部隊を組んだり、集めた資源で領地を改良したり、周囲のプレイヤーと同盟を組んで戦いに備える。不可侵地域を離れ、争覇地域に進出した後は、いつ襲われてもおかしくない文字通りの戦国時代が始まる。

「信長の野望 天下への道」ではスタート時、6つの勢力が選択できる。用意されているのは「織田家」、「武田家」、「上杉家」、「毛利家」、「尼子家」、「長宗我部家」の6大名家から自らの主君を選び、その勢力に士官することになる。

織田信長は本作の主人公だから当然として、そんな織田家をずっと苦しめた武田家、上杉家はもはや必然の組み合わせ。「人は石垣、人は城」の名言で有名なマネジメントの天才、武田信玄。突然出家しようとしたり、結構エキセントリックな越後の龍、上杉謙信。そして自らを第六天魔王と称したといわれる織田信長。西日本の3家も、選ぶとしたらここかなという納得感がある。

ただし、個人的には1つ残念な点がある。“謀神”毛利元就と、“謀聖”尼子経久がいるなら、岡山が誇る暗殺大好き闇武将、宇喜多直家も入れて中国三大謀将を完成させてほしかった。まあ、ダーティなイメージ強すぎて人気が出ないかもしれないが……(最近は再評価の気配もなくはない)。

長宗我部元親は幼い頃は姫若子と呼ばれるくらい内向的で読書好きなインドア派だったが、初陣で突然覚醒「鬼若子」と呼ばれる猛将ぶりを見せて、ついには土佐を統一した名将だ。

だが、そんな元親にはぞっとするエピソードがある。晩年の元親は讒言を信じて7人の重臣を粛清した。彼らは7人は七人みさきという怨霊となって、今もさまよっていると伝えられる。

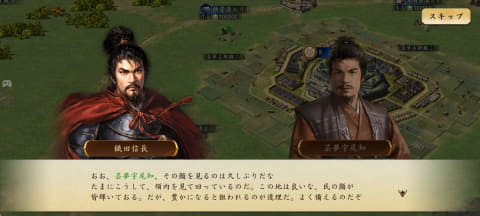

というわけで今回は、多くの人が選ぶであろう織田信長を選択して、織田家家臣としてプレイをスタートした。自分のキャラクターの顔グラを7種類から選び、名前を付ければチュートリアルがスタートする。

織田信長といえば、常識をぶっ壊す革新派リーダーというイメージが定番だ。だが、近年の研究では意外と現実主義者で地に足が付いた苦労人だったという説も出てきている。

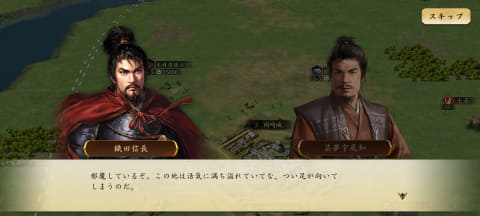

「天下への道」の信長からは、そんなホワイトな信長の雰囲気を感じる。普段はどこか別の場所(たぶん安土城?)にいるようだが、章の区切りには筆者の領地に訪ねてきては、発展ぶりをほめてくれる。すごく、優しい。

そういえば、上で紹介した第六天魔王は「魔」の字が付いているので、なんとなく悪魔っぽい印象を受けるが、実は仏法の守護者であり、室町時代には土地の守護神としても祀られてきた。そう聞くと、怖いというよりも頼りになるという感じで、まさに「天下への道」の信長っぽい。

領地は、「天道」と同じように、周辺の町を開発するところからスタートする。「信長の野望 天下への道」では条件を満たすことで道を敷設できるようになる。周辺の町には「市」や「畑」、「採石場」、「製材所」、「製鉄所」と文化施設を作ることができる。これらの施設は改良が可能で、例えば「市」は改良で「商館」に、「畑」は「水田」にレベルアップさせることができる。

施設からは一定時間ごとに「食糧」や「銭」、「石材」、「木材」、「鉄材」などの資源が手に入る。この資源を使って徴兵したり、施設を建設したり、技術を研究したりする。「天道」と、資源開発型ストラテジーを合わせたようなシステムだ。

技術や文化、食糧を使った徴兵など「天道」の要素を取り入れつつ、オンラインストラテジーの中に要素として落とし込んでいる。たぶん「天道」のガチ勢なら、あれもこれも!ともっと気づけるところがあるだろう。

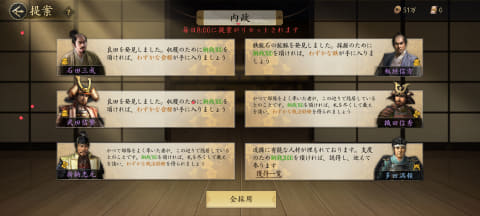

さらに「統治」というコマンドで、家臣に代官職を任せたり、評定のような雰囲気で家臣団からの提案を聞いたりと、戦国らしさの演出も細やかに考えられている。

正式サービス開始時には、徳川家康や島津義弘ら約170人の武将が登場

システムの紹介はこのくらいにして、序盤に手に入る武将を紹介したい。「天道」には約1,200名もの武将が登場する。「天下への道」では、武将はカードとして登場することになる。

カードのレアリティはN、SN、R、SR、SSRの5段階。レアリティは、例えば織田信長ならSSR、鍋島直茂ならSRというように武将ごとに決まっている。SSRには有名大名クラスと、物語の主役を務める人気のある武将、SRには四天王や家老クラスと知名度や身分で振り分けられている印象だ。簡単に言うと、レアリティが高いほど日本史の教科書で見かける確率が高く、低いほどマニア向けといえるだろう。

「天下への道」では、「武将」というタブから「天道」の大人の渋み100%大好物グラをスマートフォンの高解像度画面でたっぷり眺めることができる。「天道」では、武将グラを大画面でじっくり眺めるだけという機能はなかったので、それができるというのは、もうそれだけでも遊ぶ価値がある要素だと言える。

スタート時点のラインナップは約170名。織田信長や武田信玄ら誰もが手に入れたいスーパーヒーローから、「誰?」というマイナー武将までバラエティに富んでいる。スタート時に選べる勢力の武将だけではなく、徳川家康や今川義元、本願寺顕如や島津義弘と東北から九州まで幅広く登場している。

もちろん武将だけではない。お市の方や茶々、立花誾千代ら戦国の女性たちや、果心居士や真田十勇士など架空の存在ながら、戦国の代表的なキャラクターとして人気のある人物の姿もある。

武将はいずれもステータス画面などでボイスを聞くことができる。たいていの武将は、戦の話や信条を語るが、尼子経久は「これ、瓜の皮は薄くむかぬか」と、なぜか瓜の皮の厚さを気にしている。これは尼子経久が、瓜の皮を厚くむかれるのが嫌で自分で薄くむいたというエピソードに由来している。

また、織田四天王の1人滝川一益は、清須会議に出られなかったためにその後不遇をかこったというエピソードのせいか、「評定には遅れんようにせんとな」と真剣な表情でつぶやくので、なんとも可哀そうになってしまう。

武将たちのエピソードは、ステータス画面の「列伝」でも読むことができる。もし読んだうえでさらに興味を持ったら、絶対に調べてみたほうがいい。

史実と後世の創作が入り混じった武将たちの逸話は、どれも大変面白い。毛利元就が陶晴賢と雌雄を決した厳島の戦いを巡る情報戦や陰謀の数々など、三国志の赤壁の戦いにも通じる熱さがある。

武将の編制が戦国の華。個性を出すのはここだ!

武将は3人一組の部隊に編制して、戦闘や資源集めに出陣させる。だが編制には一工夫必要だ。というのも武将には「統御」というコスト的なステータスがあり、1つの部隊に編制できる武将の統御の合計値には制限があるのだ。つまり最強SSR3人組、みたいな組み合わせははじめの内は作れない。天守の強化などで上限を増やすことができるので、早めに強化を進めたい。

最初の相手は山賊なので、ワンクリックでさくっと倒せる。だが山賊もレベル5辺りから数万の軍勢を伴ってくるので、うかつには戦えない。というか、それ山賊じゃありませんよね?

そんな強敵に挑むためにも、武将の強化が欠かせない。レベル上げ、同じカードを使った限界突破、個性的な固有技「武将戦法」のレベル上げ、「工房」で作った装備品での底上げなどやれることは多い。

こうして育てた武将をあれこれ組み合わせて戦に送りだす。陣形や能力のシナジーを考えたガチ構成もいいし、三好三人衆とか、西美濃三人衆とか、伊達三傑などの戦国有名トリオのコンプを狙ってみるのも楽しそう。とりあえず手持ちの武将で、いい感じの部隊を考えてみた。

部隊1は「アイドル系若武者トリオ」。大将は戦国の傾奇者代表、前田慶次こと前田利益。副将は真田十勇士の1人、霧隠才蔵。クールで冷静沈着な有能忍者って、美味しすぎてもうそれだけでお腹いっぱいになりそうだ。もう一人の副将は、「鹿之助」という別名のゆるさが魅力の、山中幸盛。実は戦国屈指のイケメンで、尼子家復興に生涯をかけた苦労人だ。

部隊2は「ザ・徳川家臣団」。テスト中のガチャで、幸運にも徳川家康をゲットすることができた記念にガチの家臣団を作ってみた! 家康は兵力の初期値が3,000と飛び抜けた高性能。だが統御が7なので組み合わせには結構悩まされる。そんな徳川家家臣団筆頭には、徳川四天王の1人で諫言されたい武将ナンバー1(筆者調べ)の榊原康政に入ってもらった。そして今1人は、冷酷さの中に熱い忠義の心が燃える鬼作佐、本多重次。三河武士は“倒れる時は前のめり”が信条だったという。そんな三河魂が炸裂する部隊だ。

部隊3は「やっぱり欲しい女性軍」。戦国の華といえばやはり女性たちは外せない。大将は秀吉の側室で、淀殿としても知られる浅井茶々。副将は男装の麗人、出雲阿国。歌舞伎踊りの創始者として、市井を生きる女の強さを体現してくれる。最後は、悲劇の最期を遂げたキリシタン、細川ガラシャこと明智玉子。女性の強さと儚さの両方を体現する3人による華やかな部隊は、やはり推さずにはいられない。

部隊4は「戦国時代の坊主はハゲシイぞ!」。部隊4は、まだ2枠しか開放できていないので、ちょうど2人いた出家組でユニットを作った。大将は石山本願寺のトップ、本願寺顕如の側近で、雑賀孫一と共に信長を長い間苦しめた、下間頼廉。副将は真田十勇士の入道キャラの片割れ、三好伊三。兄の三好青海入道は武器というにはごつすぎる鉄棒(イラストによってはトゲトゲが付いている金棒)で戦う純パワーキャラだが、弟の三好伊三は薙刀や宝蔵院流の槍術など長柄武器の使い手。スピードとパワーを兼ね備えている。

武将たちは、単に性能や相性を見るだけの存在ではもったいない。史実を知って、1人1人が持つドラマを楽しむことで「信長の野望 天下への道」は何倍にも楽しくなるはずだ。部隊に込めた歴史ロマンを楽しみつつ、今日から始まる戦国ライフを満喫して欲しい。

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

(C)Kingnet Network Co., Ltd.

(C)TENDA Games Co., LTD.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" (特典:ライブ音源CD「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE "鳴動の刻" より)付) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ORx+sND7L._SL160_.jpg)

![任天堂 【Switch2】マリオテニス フィーバー [BEE-P-AAAEA NSW2 マリオテニス フィ-バ-] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0040/4902370553932.jpg?_ex=128x128)

![スクウェア・エニックス 【Switch2】ドラゴンクエストVII Reimagined [POT-P-AASVA NSW2 ドラゴンクエスト 7 リイマジンド] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0037/4988601012089.jpg?_ex=128x128)

![元気 【PS5】首都高バトル / Tokyo Xtreme Racer【2月27日以降出荷分】 [ELJM-30827 PS5 シュトコ-バトル] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0028/4994934000051.jpg?_ex=128x128)

![PS5 シティーハンター COLLECTOR’S EDITION[サンソフト/クラウディッドレパードエンタテインメント]《発売済・在庫品》 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/images/2025/482/game-0033624.jpg?_ex=128x128)

![スクウェア・エニックス 【PS5】ドラゴンクエストVII Reimagined [ELJM-30807 PS5 ドラゴンクエスト 7 リイマジンド] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0037/4988601012065.jpg?_ex=128x128)

![タイトー タイトー PCエンジンHuカードソフト [TAITOチェイスH.Q. ] TP02006 【中古】 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/wattmann/cabinet/20260225-2/sad118734441-1.jpg?_ex=128x128)

![ビデオシステム PCエンジンHuカードソフト [ラビオレプススペシャル] VS90003 【中古】 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/wattmann/cabinet/20260225-2/sad118734458-1.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS5] Ghost of Tsushima Director's Cut(ゴーストオブツシマ ディレクターズカット) ソニー・インタラクティブエンタテインメント (20210820) 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1048/0/cg10480099.jpg?_ex=128x128)

![ハイスクール!奇面組 3(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 新沢基栄 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2496/4534530162496.jpg?_ex=128x128)

![ハイスクール!奇面組 2(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 新沢基栄 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2489/4534530162489_1_2.jpg?_ex=128x128)

![ミュージカル『刀剣乱舞』 江 おん すていじ ぜっぷつあー りぶうと【Blu-ray】 [ ミュージカル『刀剣乱舞』 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.3 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4367/2100014774367_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.4 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4374/2100014774374_1_3.jpg?_ex=128x128)

![劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折【Blu-ray】 [ 芥見下々 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4842/4988104154842_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定先着特典】あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”-【Blu-ray】(A4サイズクリアファイル(『Eden』絵柄使用予定)) [ (V.A.) ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1329/2100014381329_1_2.jpg?_ex=128x128)

![俺だけレベルアップな件 Vol.4(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ DUBU ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9527/4534530149527_1_2.jpg?_ex=128x128)

![舞台「WIND BREAKER」(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 石川凌雅 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6709/4534530156709.jpg?_ex=128x128)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5【Blu-ray】 [ 西崎義展 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9383/4934569369383_1_2.jpg?_ex=128x128)