【特別企画】

「ストリートファイターZERO」が稼働30周年!

新規を意識したアイデア満載! 原点回帰にして分岐点である「ストゼロ」を振り返る

2025年6月22日 00:00

- 【ストリートファイターZERO】

- 1995年6月22日稼働開始

1995年6月22日よりアーケードで稼働を開始した「ストリートファイターZERO(以下、ストゼロ)」は、今年で30周年を迎える。

「スト2」のシリーズの最新作「スーパーストリートファイターII X(以下、スパ2X)」の1994年3月の稼働以降、カプコンは「ヴァンパイア The Night Warriors(以下、ヴァンパイア)」「エックス・メン チルドレン オブ ジ アトム(以下、X-MEN)」と新タイトルの対戦格闘ゲームを次々と送り出していた。

この2タイトルも筆者にとって大変面白く十分満足であったが、心のどこかで「ストリートファイター」の続編を待ち望んでいた。そんな中、ゲーム雑誌紙面において、「ストゼロ」の発表を目にする。「『スト2』の続編は『スト3』(未来)ではなく、『ストゼロ』(過去)なのか!」と素直に喜んだことを今でも覚えている。

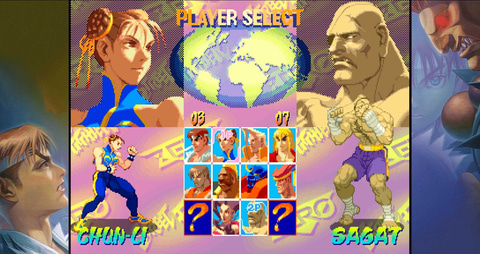

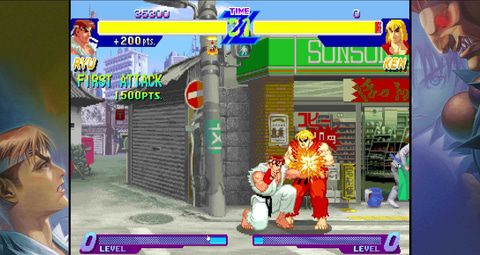

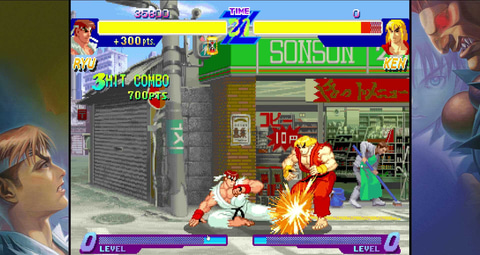

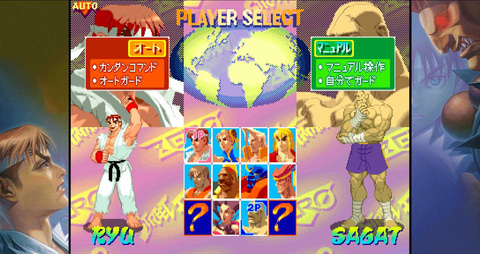

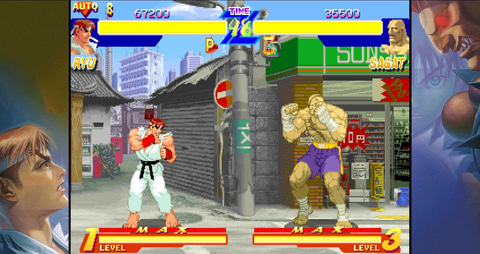

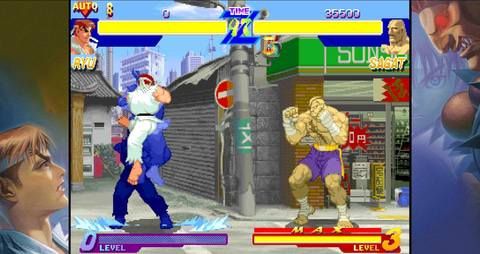

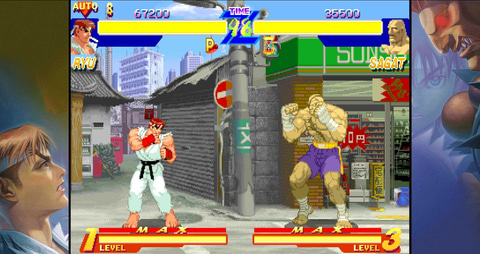

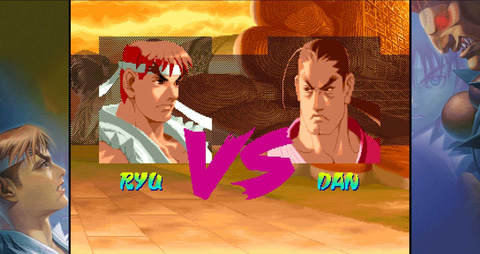

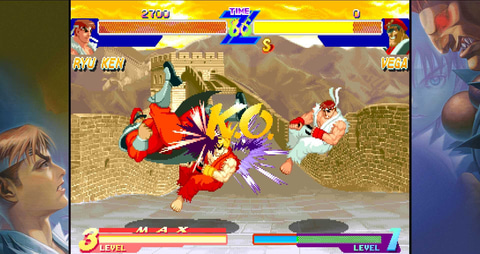

本作では「スパ2X」からグラフィックが一新され、映画「ストリートファイターII MOVIE」を彷彿とさせるアニメ調のビジュアルに変更された。プレイアブルキャラクターは、「スト2」のリュウ、ケン、チュン・リー、サガットに加え、初代「ストリートファイター」(以下、スト1)からバーディとアドン。「ファイナルファイト」からガイとソドム。新キャラクターとして、ナッシュ、ローズ。隠しキャラクターとして、ダン、ベガ、豪鬼の総勢13人(10人+隠し3人)が使用可能である。

加えて「ZEROコンボ」「オート」操作等のヴァンパイアやX-MENを彷彿させるシステムや、「レベル制のスーパーコンボ」等の新システムも追加されるなど、「ストリートファイター」(以下、SF)シリーズとしての進化が感じられる作品となっている。

対戦シーンが「スト2」から「ストゼロ」になった時に、どれほど印象が変わるのか想像もつかずワクワクし、稼働後は新システムに四苦八苦しながらも、コンボを決めることに酔いしれていた。本稿では、ストゼロ開発エピソード、稼働当時の筆者が感じた空気感、SFシリーズに与えた影響について紹介したい。

アニメ調に一新されたストリートファイター。開発現場では思わぬ事態も。

「ストゼロ」は、「スト2」から全グラフィックデザインをアニメ調に一新した作品である。「ストゼロ」に先駆けてリリースされた「ヴァンパイア」や「X-MEN」においてアニメ調デザインが採用されていたことから、SFシリーズも自然とその流れを踏襲したのだろうと考えられる。当時の筆者は、アニメのように生き生きと動く魅力的なキャラクターを操作し、対戦を存分に楽しんでいた。

しかし、ストゼロの開発に携わった岡本吉起氏によれば、ストゼロのグラフィックは、当時のカプコン作品と比較して水準が低かったと自身のYouTubeチャンネルで語っている。

岡本氏の語ったところによれば、「ストゼロ」は、旧世代のシステム基板(CP-SYSTEM)の在庫5万枚を処分するために企画された作品と述べている。しかも「ストゼロ」開発途中の経営会議で新システム基板(CP-SYSTEM II)での発売へと方針転換されたとのこと。岡本氏は、「最初から新システム基板での開発が許されていれば、より高品質なグラフィックを実現でき、開発現場の負担も軽減されたであろう」と述べている。

感度の高いプレイヤーであれば、グラフィックに違和感を抱いた者もいたかもしれない。しかし、筆者のように特に気にせず楽しんでいたプレイヤーも存在する。こうした状況を踏まえると、当時のカプコンのグラフィックスタッフが、旧基板の制約下でも高いクオリティを実現していたことがうかがえる。

岡本氏がストゼロのグラフィックについてネガティブな発言をしている一方で、タイトルに「ZERO」を添えた理由に「原点回帰」を挙げて、ストゼロ開発に意味を持たせていたのだと受け取れる発言もあった。旧システム基板で開発するにあたり、「スト3」の冠をつけるわけにもいかなかっただろうが、ただの在庫処分では終わらせない決意を感じさせる。

魅力的な新キャラクターたち。ナッシュ、ローズ、ダンがストゼロの個性を際立たせる。

「ストゼロ」に登場する13キャラ中、完全新キャラは「ナッシュ」「ローズ」「ダン」の3キャラである。

「ストゼロの時代背景がスト2の前日譚として位置づけられるナッシュ」「ベガのサイコパワーの深堀りするきっかけとなるローズ」「リュウに似た技を使いコミカルな見た目のダン」と、初登場でありながら個性豊かなキャラ設定で、「ストゼロ」における大きな存在感を放っている。

ナッシュは、ガイルの友人としてスト2のストーリーに名前のみ登場するキャラクターである。悪の組織「シャドルー」の総帥・ベガを追跡中に消息を絶ち、その後、親友のガイルがベガとシャドルーを追うというストーリー展開に繋がっている。スト2では名前のみの存在であったナッシュは、ガイルの技性能を踏襲しつつ、容姿はまったく異なるデザインに仕上げられた。その結果、ナッシュはプレイヤーから高い人気を得ることとなった。

ローズは「ソウルパワー」の使い手として登場し、全く新しいストーリーラインを生み出したキャラクターである。彼女はベガの「力」を断つために戦っており、ゲーム中ではローズのソウルパワーとベガのサイコパワーが「同じ力」であることが示唆されている。さらに、豪鬼のエンディングで語られる「殺意の波動」と相まって、「ファイターの強さと心の関係性」という新たなテーマがSFシリーズにもたらされた。

ダンは、サガットを父親の仇と捉え、彼を追っているキャラクターである。ダンの父親はサガットとの戦いに敗れ命を落としており、かつてサガットの片目を奪った存在でもある。キャラクターの背景はシリアスであるものの、ストゼロのダンは意図的に弱い性能で設計されている。他のSFシリーズに登場する際も同様の扱いであり、シリーズのコミカルな役割を担う存在として定着した。そのユニークなポジションが、プレイヤーからの根強い人気につながっている。

ガイ、ソドムの参戦で「ファイナルファイト」と「ストリートファイター」の世界が融合

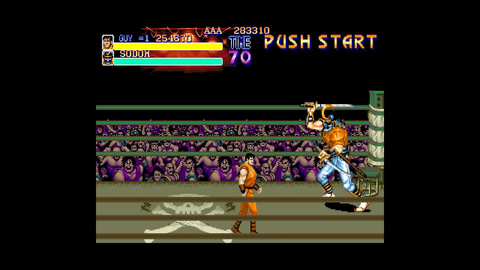

ガイとソドムは、カプコンが開発したベルトスクロールアクションの金字塔「ファイナルファイト」の登場キャラクターであり、本作「ストゼロ」にてファイナルファイト勢がSFシリーズに初参戦することとなった。

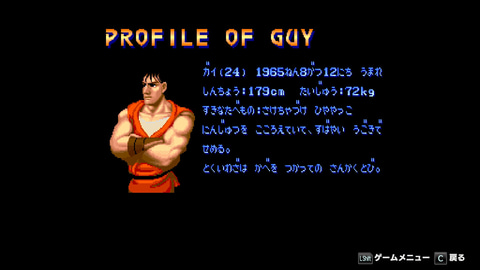

「ファイナルファイト」におけるガイは、操作キャラクターの中で最も多彩な技を持ち、忍術の使い手という個性で人気を集めた。ソドムはステージ2の強敵ボスとして登場し、和洋折衷の奇抜なデザインと存在感のある設定で印象深いキャラクターとなっている。

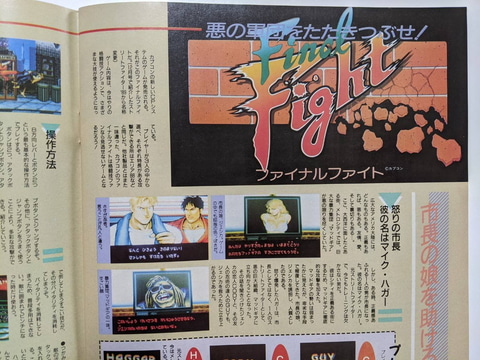

「ファイナルファイト」は、当初「ストリートファイター'89」という仮題で発表されており、カプコンUSAからのスト1続編開発の要望を受けて制作が始まった。しかし、最終的にはカプコンUSAの求めていたイメージと異なる内容となったため、タイトルを「ファイナルファイト」に改めてリリースされることとなった。

「ストゼロ」は、先述したように「ファイナルファイト」のキャラクターを初めてSFシリーズに登場させた作品である。ガイとソドムの参戦により、これまで別作品として展開されていた両タイトルの世界観に接点が生まれ、以降のシリーズでも「ファイナルファイト」勢が登場するようになった。

この流れはシリーズ最新作「ストリートファイター6」にも受け継がれており、舞台には「メトロシティ」が採用されている。「ファイナルファイト」は新作が出なくなって久しいが、「ストゼロ」をきっかけに、SFシリーズの世界観の一部として今なお息づいている。

筆者は中学生の頃、初代「ストリートファイター」の感圧式ボタンを拳から出血するまで叩いて遊ぶほど熱中していた。「ストリートファイター'89」の発表には続編の登場に歓喜したものの、ゲーム雑誌紙面に掲載されたゲーム画面写真には、主人公と戦う複数の敵キャラが写っており「これは1対1の決闘じゃない。初代ストリートファイターとは違う」と失望した。

その後、「ストリートファイター'89」が「ファイナルファイト」にタイトル変更されたと知り、実際にゲームセンターで稼働を開始すると、その面白さから地元のゲームセンターでスコア1位を獲得するまでに夢中にプレイするファンになっていた。使用キャラクターは「ガイ」、お気に入りの敵キャラは「ソドム」で、両者のストゼロ参戦は筆者にとってたまらない歓びだった。

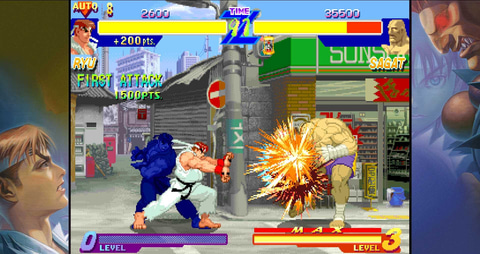

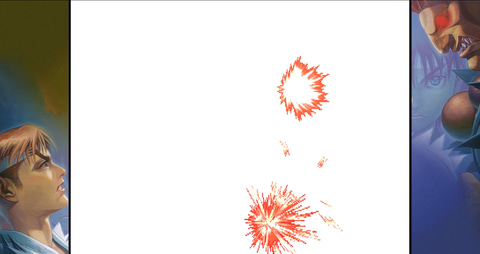

大注目の新システム。スーパーコンボにレベル設定。使用レベルの選択が生む戦略

「ストゼロ」におけるスーパーコンボ(以下、SC)には、レベル1、レベル2、レベル3の3段階に設定されており、それぞれの状況に応じた使い分けが可能である。このレベル制は本作で初めて導入されたシステムであり、レベルが高いほど一度に与えるダメージが大きく、攻撃判定も広くなる傾向がある。

一方で、レベル3のSCを一度命中させるよりも、レベル1のSCを3回当てた方が合計ダメージが高くなるケースも存在し、SCゲージの使い方には戦略的な判断が求められた。ゲージの使い方1つで戦局が大きく変化するため、本作の奥深さを象徴するシステムである。

ストゼロだけのシステム「ZEROコンボ」

カプコンは「ストリートファイターII」以降、新規ユーザーの獲得を意識し、初心者向けのシステムを継続的に導入してきた。

たとえば、ヴァンパイアで採用された「チェーンコンボ」もその一例である。異なる攻撃ボタンをリズム良く押すことで、次々と攻撃が繋がり、初級者でも簡単にコンボを楽しめる機能として実装されたと思われる。

しかし、ヴァンパイアの「チェーンコンボ」は、制作側の想定よりもプレイヤーにとっては入力受付がシビアで、結果的にはシビアな入力を使いこなせる上級者向けのシステムとなってしまった。

続くヴァンパイアハンターの「チェーンコンボ」や、ストゼロの「ZEROコンボ」においては、入力受付が緩和され、初級者でも簡単にコンボを楽しめる結果となり、当初の目的を達成したと言える。

こうした新規ユーザー向けの仕様に対する工夫の積み重ねの成果の1つとして、「ストリートファイター6」の「モダン操作」が生まれ、多くの新規プレイヤーを取り込むことに成功している。

「ZEROコンボ」は、「ヴァンパイア」シリーズにおけるチェーンコンボに似た構造を持ち、攻撃ボタンをリズム良く押すことで連続攻撃を繰り出せるのが特徴である。

ZEROコンボでは、各キャラクターにあらかじめ設定された入力ルートが存在し、「ヴァンパイア」シリーズのような自由度の高い連係は行えない。ただし、キャンセル属性を持つ攻撃技は、ZEROコンボ中でも必殺技やSCへキャンセル可能となっており、ヴァンパイアセイバー以降のチェーンコンボと比べて仕様が異なる。

なお、ZEROコンボは「ストリートファイター」のゲーム性に対して、強力に働き過ぎたためか、以降のSFシリーズでは採用されず、より限定的ルートを取る「ターゲットコンボ」やゲージを使用して一定のコストを必要とするが、より自由度の高い「オリジナルコンボ」など、新たなシステムへと移行していく。

筆者の当時の印象としても、しゃがみ弱キック始動のZEROコンボが強力だったと記憶している。特に強く感じたのは、ジャンプ攻撃からの下段攻撃と投げの二択を強いることができる点である。

仮にガードされてもその後のリスクがなく、ZEROコンボを最後まで出し切ってゲージを回収できる。受け側はZEROカウンターを選択しても良いが、少ないダメージを与え、SCゲージ1本を失うため、リターンをあまり得られない。

スト6に採用された「モダン」の予兆を感じる「オート」操作の存在

ストゼロには「ZEROコンボ」以外にも、初心者を意識した「オート」操作モードが搭載されていた。主な要素は次の2つである。

1つ目は「オートガード」。1ラウンドにつき最大8回まで自動でガードを行ってくれる機能である。『スト6』の「パリィ」にも通ずる防御要素であるが、オートガードは操作を一切必要としないため、非常に強力な支援機能である。

2つ目は「カンタンコマンド」である。この機能は、オート操作時に限り、同じ強度のパンチとキックを同時に押すことでSC(スーパーコンボ)を発動できるシステムである。たとえばリュウであれば、弱P+弱Kで真空波動拳、中P+中Kで真空竜巻旋風脚を繰り出すことができる。これは『スト6』の「モダン操作」におけるSP+強ボタンでSA(スーパーアーツ)を出す方式と非常に似ているのである。

なお、オート操作には以下の制約が存在する。

・SCゲージはレベル1までしかストックできず、レベル2・3は使用不可。

・通常技からのキャンセルSCは不可(手動入力・カンタンコマンドともに)。

完成直前のバージョンではこれらの制限は存在しておらず、当時のゲーム雑誌に修正前の仕様が記載されている。開発陣がバランス調整に苦心していた様子がうかがえる記録である。

筆者も本稿執筆に際しオート操作でプレイしたが、カンタンコマンドの快適さと、キャンセルからのSCが使えないもどかしさをあらためて体感した。その結果として、初心者には扱いやすく、上級者はオートを選ばないという絶妙なバランス調整に仕上がっていたと感じている。

隠しキャラ、ドラマティックモードで、プレイヤーを飽きさせない

カプコンの格闘ゲームにおいて恒例となっていた隠しキャラクターの実装は、ストゼロでも健在である。ボスキャラクターのベガ、乱入キャラとして登場するダン、さらには隠しボスの豪鬼など、多彩なキャラクターが用意されており、対戦のみならず一人プレイでも充分に楽しめる作りとなっている。

豪鬼出現条件

1P側は1Pカラー、2P側は2Pカラーを選択する

SCフィニッシュを10回達成する。

1ラウンドも落とさずボスまで行く。

また、映画『ストリートファイターII MOVIE』のラストバトルを再現した「ドラマチックバトル」モードも実装され、ファン心をくすぐる要素として好評を博した。こうした仕掛けにより、ストゼロはCPU戦においてもプレイヤーを飽きさせない工夫が随所に凝らされている。ひとりで遊んでも楽しめるSFシリーズの魅力は、本作でも確かな形で受け継がれている。

ZEROシリーズは、アーケードからコンシューマーへ幅広く発売され続けている

「ストゼロ」は、その後もシリーズとして展開され、「ZERO2」、「ZERO2α」、「ZERO3」、「ZERO3↑(アッパー)」「ZERO3↑↑(ダブルアッパー)」といった続編が登場した。スーパーファミコン、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンス、セガサターン、ドリームキャスト、PlayStation、PlayStation 2、PlayStation 3、PlayStation 4 、PlayStation Portable、Xbox One、Nintendo Switch、Steamなど、多くのプラットフォームに復刻パッケージを通じて移植されており、いずれも追加要素を盛り込んだバージョンとなっている。

「ストゼロ」は、SFシリーズの中でも最も多くの派生タイトルを生んだ作品であり、「ストリートファイター」シリーズの人気を支えてきたことは確かである。もし本稿を読んで興味を持たれたならば、ぜひ一度、ZEROシリーズの原点である本作に触れ、その魅力を存分に堪能していただきたい。

「ストリートファイターZERO」は、現在入手が容易な「ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル」に収録されている。ストゼロは、ネットワーク対戦には対応していないが、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、Steamで動作するので、CPU戦やローカル対戦を楽しんでほしい。

©2018 Impress Corporation. All rights reserved.

![【Amazon.co.jp限定】劇場アニメ『ひゃくえむ。』Blu-ray【特装版】(早期予約メーカー特典クリアファイル+L判ブロマイド5枚セット付) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/41N2LB75ruL._SL160_.jpg)

![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025(特典なし) [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/416M-pGbGaL._SL160_.jpg)

![【メーカー特典あり】【初回生産限定版】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 Blu-ray てのりぬいぐるみ“なかよし”セット付き (購入特典:アンブレラマーカー[おつきのコ]) [Blu-ray] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/4132uDsvJPL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-ray(特典:描き下ろしアクリルスタンド(紺野純子)) [Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51ckKYflS2L._SL160_.jpg)

![[Switch 2] BIOHAZARD requiem (ダウンロード版) ※7,200ポイントまでご利用可 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/9/802252599_p.jpg?_ex=128x128)

![任天堂 【Switch2】Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン [BEE-A-JABAB NSW2 ジョイコン2 パ-プルグリ-ン] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0049/4902370553871.jpg?_ex=128x128)

![任天堂 【Switch2】Nintendo Switch 2 Proコントローラー バイオハザード レクイエム エディション [BEE-A-FSSKD NSW2 Proコントローラー バイオハザ-ド レクイエム エディション] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0049/4902370553802.jpg?_ex=128x128)

![I/Oデータ 【Switch2】microSD Express カード Switch2対応512GB [HNMSD-EX512G] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0008/4957180186269.jpg?_ex=128x128)

![ソニー・インタラクティブエンタテインメント 【PS5】DualSense(R) ワイヤレスコントローラー [CFI-ZCT2J PS5 デュアルセンス ワイヤレスコントローラー] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0032/4948872417303.jpg?_ex=128x128)

![ソニー・インタラクティブエンタテインメント DualSense ワイヤレスコントローラー 原神 リミテッドエディション [振込不可] [代引不可] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/dtc/cabinet/mc5208/2604166.jpg?_ex=128x128)

![[Switch 2] あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス (ダウンロード版)※480ポイントまでご利用可 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/2/802252532_p.jpg?_ex=128x128)

![3est Alarmo用 PETフィルム [GU-ALM070] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0013/4595056852704.jpg?_ex=128x128)

![【新品】【PCET】PC用コントローラー[在庫品] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10850000/10850972.jpg?_ex=128x128)

![任天堂 ニンテンドーサウンドクロック Alarmo [CLO-S-RAAAA アラ-モ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0479/4902370552195.jpg?_ex=128x128)

![劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像 豪華盤 [Blu-ray] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/651/onxd-2040.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定全巻購入特典+全巻購入特典】呪術廻戦 死滅回游 前編 Vol.2 初回生産限定版【Blu-ray】(描き下ろし流砂アクリルブロック(パネル)+描き下ろし缶バッジ2個セット+描き下ろし全巻収納BOX) [ 芥見下々 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4350/2100014774350_1_3.jpg?_ex=128x128)

![劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX(初回限定版)【Blu-ray】 [ 上松範康 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4160/4988003894160.jpg?_ex=128x128)

![READING HIGH 『ONE ~The last of 新選組~』(完全生産限定版)【Blu-ray】 [ 諏訪部順一 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2236/4534530162236.jpg?_ex=128x128)

![『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』-Desperate Checkmate-【Blu-ray】 [ 橋本祥平 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1409/4580798291409.jpg?_ex=128x128)

![【送料無料】ヤマトよ永遠に REBEL3199 2【Blu-ray】/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/252/bcxa-1935.jpg?_ex=128x128)

![舞台「KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!キンプリ☆ツアーズ」【Blu-ray】 [ 田村升吾 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9605/4580055369605.jpg?_ex=128x128)

![バリバリ伝説 Blu-ray【Blu-ray】 [ しげの秀一 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0589/4580055360589.jpg?_ex=128x128)

![アイカツ!×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ!-【Blu-ray】 [ (V.A.) ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9421/4580055369421_1_3.jpg?_ex=128x128)

![「妄想代理人」全話いっき見ブルーレイ【Blu-ray】 [ 能登麻美子 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0464/4589644770464.jpg?_ex=128x128)