西川善司の3Dゲームファンのための「NVIDIA Kepler」講座

DirectX 11.1世代GPU「GeForce GTX 680」が切り開く次世代ゲームグラフィックスとは?

|

| 会場風景 |

NVIDIAが、AMDに遅れること約3カ月、DirectX 11.1世代の新GPU、Geforce GTX 680を発表した。本連載では、あまり単体のGPU紹介をやっていないが、今回のGeForce GTX 680は、GDC2012の会期中に、しかもGDC2012の開催会場に極めて近い位置で先行技術説明会が行なわれたこともあり、GDC2012レポートの番外編という形で、その内容をゲームグラフィックス技術視点でお届けする。

なお、GeForce GTX 680の価格は499ドルで、日本を含む全世界で即時出荷開始となる。日本での価格設定は5万円台前半となる見込み。

■ NVIDIAの開発コードネーム「Kepler」とはなにか

|

|

| 今回発表されたKeplerコア搭載のGeForce GTX 680。電源コネクタは6pin×2 |

|

| NVIDIAのGPUロードマップ |

NVIDIAは、DirectX 10.0世代プログラマブルシェーダー4.0仕様(Shader Model 4.0:SM4.0)対応のGeForce 8000シリーズ系(G80コア)からGeForce 200シリーズ(GT200コア)までを開発コードネーム「Tesla」コアとしてリリースした。

Teslaは、現クロアチア生まれの19世紀の物理学者ニコラ・テスラからとったもので、これ以降、NVIDIAは自社GPUの開発コードネームに物理学者ネーミングシリーズを展開している。GT200コアの頃からNVIDIAは、GPUの設計方針をGPGPU用途に注力した方向性で行なうようになり、これが功を奏し、近年のスーパーコンピューター(スパコン)のGPU化の一大ムーブメントを巻き起こすことに成功している。

この“GPGPUスパコンブーム”はNVIDIAのビジネスにとって追い風となり、このGPGPUに傾倒した設計方針はさらに加速する。その方向転換が如実に表われていたのが、開発コードネーム「Fermi」コアとして開発されたDirectX 11.0世代SM5.0対応のGeForce 400(GF100)~500シリーズ系(GF110)だ。このFermiもイタリアの20世紀の物理学者エンリコ・フェルミからとったものだ。

グラフィックスレンダリングだけをやらせるには、やや贅沢すぎる倍精度浮動小数点演算能力やL2キャッシュのライトバック対応、命令実行のデコードと発行を高効率化させるための専用ハードウェアの搭載などは、全てGPGPUのためのものといっても過言ではない。ここまでGPGPU偏重主義にNVIDIAに舵を取らせたのは、NVIDIAの有するCUDAがGPGPUプラットフォームとしてデファクトスタンダードを勝ち取った事と関係が深い。

そして今回発表されたGeForce GTX 680シリーズ(GK104コア)は、DirectX 11.1世代SM5.1対応となる新コアだ。今回もアーキテクチャ名には物理学者名が付けられており、それがKeplerになる。このKeplerは「ケプラーの法則」で知られるドイツの天文物理学者ヨハネス・ケプラーの名に由来している。

ちなみに、NVIDIAは、この後のロードマップをも公開しており、次のGeForceコアはMaxwellになることが予告されている。当然これはイギリスの物理学者、ジェームズ・クラーク・マクスウェルからとったものだろう。

■ Keplerコア、GeForce GTX 680のアーキテクチャ

|

| ダイ写真 |

|

| Jonah Alben氏(Senior Vice President of GPU Engineering,NVIDIA) |

今回発表されたのはGeForce GTX 680であり、今後、コアをディセーブルした下位ラインナップも出てくると思われるが、本稿では、今回発表されたGeForce GTX 680のみにスポットをあてることとする。GeForce GTX 680の基本スペックは、下記の通り。参考までに直近の同クラス先代のGeForce GTX 580のスペックも示しておく。

| GTX 680 | GTX 580 | |

|---|---|---|

| DirectX世代 | 11.1 | 11.0 |

| 汎用シェーダー数 | 1,536 | 512 |

| GPUクロック | 1,006MHz | 772MHz |

| シェーダークロック | 同上 | 1,544MHz |

| ビデオメモリ | 2GB | 1.5GB |

| メモリバス幅 | 256bit | 384bit |

| データレート | 6GHz | 4GHz |

| 電源コネクタ | 6pin×2 | 6pin+8pin |

| コネクタ | DL-DVI×2 | DL-DVI×2 |

| HDMI×1 | HDMI×1 | |

| DP1.2 | ||

| バス仕様 | PCIe3.0 | PCIe2.0 |

もっともわかりやすいGTX 680の機能トピックは、DirectXの世代が、GTX 580の11.0に対して0.1上がって11.1となったことだ。DirectX 11.1世代GPUの一番乗りはAMDのRADEON HD7000系で、NVIDIAはそれから3カ月遅れたことになるが、この遅れはあまり問題ではない。

というのも、DirectX 11.1の正式リリースはWindows8の登場と同期すると言われているので、その発売前の現在、ユーザーにとってのメリット/デメリットは発生していないからだ。逆に言うと、Windows 8登場までは、一般ユーザーは、GTX 680もRADEON HD7000系も、DirectX 11.0世代GPUとしての活用しかできないということでもある。

製造プロセスはTSMCの28nmのHPプロセスを採用。GTX 580は40nmプロセスだったのでGTX 680は1世代分シュリンクしている。ダイサイズは294mm2。GTX 580が、520mm2強だったので、だいぶコンパクトになったといえそうだ。

また、GTX 680のトランジスタ数は35億。先代GTX 580のトランジスタ数は30億だ。ダイサイズで約40%ダイエット。トランジスタ数は30億から35億とあまり増えていない。それなのに汎用シェーダーユニット数は3倍になっている。GPUに詳しい読者の中には、トランジスタ数があまり増えていないのに、3倍もの汎用シェーダーユニットを搭載できるのか、不思議と感じた方もいるだろう。

GeForceシリーズは、GeForce 6000シリーズ以降、シェーダーユニットの実行部をスーパースカラー(複数の命令を同時実行させる仕組み)化させる進化を辿ってきたが、その並列実行の依存関係の判別を高度なハードウェアスケジューラを搭載して行なってきていた。その複雑度は、先代のFermiコアのGeForceではかなりの究極形になっていたが、今回のKeplerコアでは、このハードウェアスケジューラを簡易的なものにスケールダウンしてしまったのだ。

その空いたスペースに汎用シェーダーユニットを詰め込んだため、このような小サイズ、多量シェーダーコアが実現したというわけだ。では、Keplerコアでは、スーパースカラー性能が下がるのかというとNVIDIAは「そうではない」と主張する。CPU側で実行されるドライバソフトウェアの方で、このスケジューリングを事前処理してしまい、GPUで実行される低級命令コードに、その依存関係を記載したステータスビット(バイト)を仕込んでしまうアプローチを取り対策しているというのだ。

こうした方策が取れるようになったのは「CPUのマルチコア化」、「DirectX 11のドライバモデルがGPU側の都合をあまり気にせず並列動作できるジョブ・キュー型のマルチスレッド制御できる仕組みが導入されたこと」、「PCI-Expressバスの高速化」などと関係が深いと筆者は推察している。

| 【GTX 680の基本スペック】 | |

|---|---|

|  |

| GTX 680の基本スペック(左)。上段がFermi世代の実行パイプライン、下段がKepler世代の実行パイプライン(右) | |

より深いアーキテクチャに関する、より詳細な解説は、僚誌PC Watchの方に譲るが、本稿でも軽くは触れておくことにしよう。NVIDIAはGeForce GTX 480(Fermiコア)移行、GPUをクワッドコア的な設計として、その1つの単位をGraphics Processing Cluster(グラフィックスプロセッシングクラスタ以下、GPC)と呼称しているが、GTX 680でも、このクワッドコア的なGPC構造は変わらない。

ただし、各GPCの内部構造はかなり変わっている。Fermi世代では、各GPCは、汎用シェーダーユニット(Shader Processor、以下便宜的にSP)を32基ずつひとまとめにした「Streaming Multi-processor」(ストリーミング・マルチプロセッサ,以下 SM)を4基内包する構成だったが、Keplerの各GPCは、SPを192個ひとまとめとして1SMとし、この巨大なSMを2基内包する構成となった。このGTX 680特有の巨大なSMに対して、NVIDIAはSMXという新名称を付けている。

ここ近年のGeForceでは、各SMにテッセレーションステージなどを司るジオメトリエンジン(POLYMORPHエンジン)とテクスチャユニットを搭載させているが、GTX 580とGTX 680とではSMのコンフィギュレーションが違うのでSPの個数とジオメトリエンジンの個数の比率、SPの個数とテクスチャユニットの個数の比率が変わっている。

具体的にはジオメトリエンジンに関して言えばGTX 680ではSP192個に対して1つ、GTX 580ではSP32個に対して1つだ。テクスチャユニットは、GTX 680ではSP192個に対して16個、GTX 580ではSP32個に対して4個だ。SPの個数の増加分に対して、ジオメトリエンジンもテクスチャユニットも増加割合が小さい。

つまり、3Dグラフィックス処理を両GPUにさせたとき、GTX 680の方が、SPの性能向上に対してジオメトリ処理とテクスチャ処理がボトルネックになりやすいという推測がなり立つ。

しかし、これに対してNVIDIAは、ジオメトリエンジンとテクスチャユニットの実行効率を向上させ、さらにキャッシュシステムの性能も高めているため、SPの個数増加分に近いリニアなパフォーマンスアップが達成できていると豪語する。この辺りの真偽はPC Watchのレビュー記事で確認して欲しい。なお、GTX 680のジオメトリエンジンに対してNVIDIAは「POLYMORPH 2.0」という第二世代をアピールするバージョン名を付加し、その先進性を強調している。

| 【GTX 680のダイアグラム】 | |

|---|---|

|  |

| GTX 680の全体ブロックダイアグラム。GPC×4の構造は先代GTX 580と同じ(左)。GPCに2基ずつあるSMXをクローズアップしたダイアグラム(右) | |

■ GTX 680用のテクノロジーデモ2作からGTX 680の性能と未来のゲームグラフィックスを推測する(1)~10万本のヘアーシミュレーション

GeForce GTX 680のデビューにあたっては、同時に幾つかのテクノロジーデモが公開され、その高性能ぶりがアピールされた。1つは、EPIC GAMESが開発し、昨年のGDC2011にて「次世代ゲーム機のラブレター」と銘打って公開したリアルタイムテクノロジーデモ「SAMARITAN DEMO」だ。

この内容は、筆者がお届けした先行レポート「【GDC2012】西川善司の3Dゲームファンのための「Unreal Engine 3」講座 Ver.2012」で触れたものと同一で、「KeplerはGeForce GTX 580の3倍相当の性能がある!」というものであった。

実際には「GTX 580の3倍の性能がある」というよりは、「汎用シェーダーがGTX 580の3倍搭載されたので、SAMARITAN DEMOがGTX 680で動作可能になった」という言い回しの方が正確なのだが、いずれにせよ、この「3倍」というキーワードはセールストークとしてはわかりやすく、メッセージとしてもユーザーの心に響きやすい。なかなかうまいやり口だといえる。

続いて示されたのは「無数の毛を生やしたモンスターが暴れるが、その身体のアクションに追従して、毛皮の動きが物理シミュレーションによって説得力の高い動きを見せる」というデモだ。

毛の総数は約99,000本。各毛はラインではなくポリゴンでできている。各毛は事前に分割されていて、分割された毛のジョイント単位に仮想的なパーティクルがアタッチされている。シミュレーションはこのパーティクルの粒度で行なわれる仕組みだ。

毛には質量と重力が働いており、モンスターが自発的に手足を動かしたときにもちゃんと慣性の法則が働き、なびくように動く。その動きには、毛同士がめり込まないように衝突までが取られているので説得力が高くリアルに見えるのだ。

デモは、マウスで指定した方向から外力としての風を送り込むことができるようになっており、無数の毛は、モンスター自身の挙動とは別の風の力の影響も受けて複雑な動きを見せる。地味ながらも、GTX 680の演算パワーを顕示するには効果的なデモだ。

毛の衝突をとるための仮想パーティクルは約84万個だとのことだが、毛の衝突は、その毛の全長の範囲内の毛同士で取ればよい。つまり、衝突判定の計算は84万個の総当たりではなく、極めて局所的なもの同士で行なえばいいのだ。

局所的なものであれば、データはキャッシュに載りやすいし、そうなれば、膨大な数のSPを搭載するGTX 680の特徴も生きやすくなる。

| 【SAMARITAN DEMO】 | |

|---|---|

|  |

|  |

|

| 【Fur Demo(動画)】 |

|---|

|

| GTX 680用のテクノロジーデモ「Fur Demo」 |

■ GTX 680用のテクノロジーデモ2作からGTX 680の性能と未来のゲームグラフィックスを推測する(2)~ノンリニア破壊の次はプログレッシブ破壊がくる?

|

| 「メタルギア・ソリッド・ライジング」(現「メタルギア・ライシング・リベンジェンス」) |

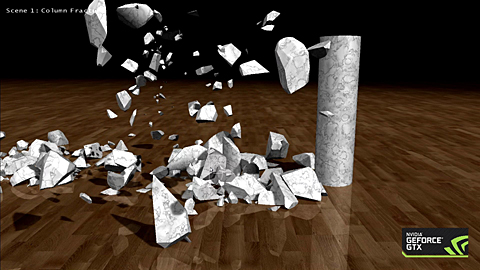

続いて公開されたのは、石柱を破壊できるというデモだ。床に立っている3本の石柱に対して銃撃を仕掛けたり、あるいはボールを投げることができ、うまく石柱に命中させることができれば、その衝撃に応じて石柱が毎回、異なる形状で破損する。しかも、その破片はシーンに残り続け、さらにその破片に対して攻撃を加えればさらに細かく破損させることができる。また、石柱の下部を崩した場合、上部がずり落ちるわけだが、その際に、傾いて隣接する石柱に衝突し、ドミノ倒しのように連鎖的に破壊することもある。つまり、銃撃やボールにだけ反応して破損するだけではなく、石柱同士の衝突によっても自壊するのだ。

毛玉モンスター同様に、こちらも地味なデモなのだが、この石柱デモで驚くべきは、事前分解の処理を行なっていないという事実だ。先進的なノンリニア破壊を実現しているといわれた「RED FACTION:GUERRILLA」や「STARWARS:THE FORCE UNLEASHED」においても、破壊する単位は事前に行なわれていた。ノンリニア破壊システムをミドルウェアの形で提供しているHAVOKの「HAVOK DESTRUCTION」もツール上で事前にオブジェクトを最小破壊単位に分割しておくアプローチを採用している。

事前分割をしておくのは、最小分割単位であり、大きな塊で壊れる分には、この事前分割はバレにくい。例えば、あるオブジェクトを「ABCD」の破片に事前分割しておいても、ランタイムでのダメージの受け方によって「ABC、D」で壊れる場合もあるし、「AB、CD」で壊れる場合もあれば、「AB、C、D」で壊れる場合もある。なので往々にして、プレーヤーの目からは「その都度壊れ方が違う」と感じて貰えるのだ。

事前分割をしないと何が怖いかと言えば、ジオメトリ量が爆発的に増えてしまい、メモリ使用量を圧迫していってしまうことだ。わかりやすく二次元で考えると、例えば、3頂点からなる三角形を2つの3角形に切断したとすれば6頂点の情報量に増える。あくまで単純な見繕いだが、分割されればされた回数だけ倍々ゲームで、その管理情報量(主にジオメトリの情報量)が増えて行なってしまうのだ。

さらに、このデモでは、分解された破片は、そのままシーンに残り続けるので、それらに対しては破壊後も引き続き、破壊と衝突のシミュレーションは適用され続ける。つまり、データ量だけでなく、演算量も分割されればされただけ増えていくことになる。

なお、こうしたプログレッシブなジオメトリ破壊に取り組んでいるタイトルが、現行機世代に全くないわけではない。このテーマに意欲的に取り組んでいたタイトルとして思い起こされるのは、2010年に公開された衝撃的な予告映像がいまだ記憶に新しい「メタルギア・ソリッド・ライジング(現「メタルギア・ライシング・リベンジェンス」)」だ。現在は、開発をプラチナゲームズに委託してプロジェクトが進められているとのことで、最終的な破壊システムの仕様は不明だが、限られたリソースの中で、このテーマをどう料理したのかは注目しておきたい技術ポイントだ。

こうした事前分解なしのプログレッシブ破壊は、メモリ容量に関してはある程度の妥協点を組み込む事が必須だ。しかし、その物理シミュレーション自体は、総当たり計算ではなく、衝突のある可能性にグループ分けしてからの局所単位の並列計算を仕掛けるアプローチでよい。そのため前出の毛玉モンスターのデモのケースと同じく、データがキャッシュに載ってその範囲で膨大な計算を行なうという実行モデルになるのであれば、GTX 680のアーキテクチャにうまくハマるテーマではある。

| 【メタルギア・ライシング・リベンジェンス】 | |

|---|---|

|  |

| 「メタルギア・ソリッド・ライジング」は「メタルギア・ライシング・リベンジェンス」に改題され、プラチナゲームズによって開発が進められている | |

| 【Fur Demo(動画)】 |

|---|

|

| GTX 680用のテクノロジーデモ「Fracture」 |

■ GTX 680発表と共に提供される新アンチエイリアスモード「TXAA」とは?

|

| TXAAとMSAAのパフォーマンス/クオリティ比較 |

|

| TXAAの特徴 |

NVIDIAは、今回のGTX 680の発表とともに、新しいアンチエイリアスモードのアナウンスも行なった。それが「TXAA」だ。

NVIDIAは、レンダリング結果に対して画像解析を行なってアンチエイリアス処理を施す「FXAA」を発明し、これを近年広く普及させた。FXAAは、非常に実装しやすく、しかも処理コストがほとんど映像の複雑性に影響されないという利点があったため、それこそPS3やXbox 360などの家庭用ゲーム機向けタイトルにまで採用されるほどの人気手法となった。

NVIDIAによれば、今回発表したTXAAは、DirectX 11世代のGeForce系専用のテクノロジーになるとのことで、FXAAほど汎用性が高い手法ではないようだ。ちなみに、具体的には、TXAAは、今回のGTX 680、そしてDirectX 11.0世代のGTX 400/500系GeForceでサポートされる。

その詳細だが、不思議なことに断片的にしか明らかにされていない。ただ、担当者へ追加取材したところ、幾つかの追加情報が得られたのでそれらを踏まえて解説するとしよう。まず、TXAAは、FXAAとは違い、MSAAのように、レンダリング結果よりも高解像度な深度バッファをサンプルする工程が含まれる。また、過去フレームの深度バッファもサンプルするが、その際にはサンプルポイントを微妙に回転させて行なう。

過去フレームに対してもサブピクセル単位のエッジ情報をサンプルするので、時間的な(Temporal)アンチエイリアス処理ということで頭文字に「T」が付いているのだ。また、過去フレームの深度バッファを参照する際には、時間相関再射影(Temporal Reprojection)を行なって、現在と過去のエッジの位置情報を的確にトレースした上で行なう。

NVIDIAは、TXAA1とTXAA2の2つのモードを発表しており、それぞれがどのようなアルゴリズム的な違いがあるかを明らかにはしていない。しかし「TXAA1は、2xMSAA相当の負荷で、輪郭付近のジャギー低減度は8xMSAA相当以上」、「TXAA2は4xMSAA相当の負荷で、映像品質は8xMSAAよりも大部良好」という自社評価だけは公表している。

基本的なアプローチは細かく違うが、時間相関再射影を行なう点や、サブピクセル単位のエッジ情報を吟味する手法は、本連載「【GDC2012】西川善司の3Dゲームファンのための「CRY ENGINE」講座・Ver.2012」で紹介した「SMAA」とよく似ていると思う。

| 【TXAA】 |

|---|

|

|

|

| 上から順に、アンチエイリアス適用前、8xMSAA、そしてTXAA |

■ 可変フレームレートのゲームをスムーズにする「Adaptive VSync」

NVIDIAは、GTX 680だけではなく、広く現行製品にも利用できる新技術として「Adaptive VSync」機能も発表している。これは、一言で言うならば「フレームレートのばらつきのあるゲームにおいて表示を滑らかに見せる」機能だ。

毎秒60コマ(60fps)レンダリングのゲームがあって、このゲームを60Hz表示可能なディスプレイ装置で映すとする。ゲーム側が常に60fpsでレンダリングし続けられるという保証があれば、VSyncオン(垂直同期オン)としたほうが表示はスムーズになる。これはみんなが経験としても知っている事実だろう。

ちなみに、垂直同期オンでは、ディスプレイ装置の映像表示完了を待って、GPU側が次のフレームの表示出力を開始する。それが終わってからGPUは次のフレームのレンダリングに取りかかる(ダブルバッファの場合)。そのゲームが複雑なシーンに遭遇し、著しく60fpsよりも低いレンダリングスピードになってしまったとすると、その映像表示はカクついて見えることになる。

そして、この垂直同期オン状況下で、低フレームレートが継続してしまうとさらに最悪な事態が起こる。それは、同期待ちのせいで次のフレームのレンダリングを早期に開始できず、本来システムが持つレンダリング能力よりもだいぶ低いフレームレートのレンダリングしかできなくなってしまうと言う事態だ。

これを回避するのがVsyncオフ(垂直同期オフ)だ。この設定下では、ディスプレイ装置側の表示タイミングを待たずにゲーム側が自分のタイミングで表示して、即座に次のフレームのレンダリングに取りかかれる。このためレンダリングスピード(フレームレート)が、ディスプレイ装置側の表示レート(今回の例では60Hz)未満である限りは、可変フレームレートであっても、表示がカク付くことはない。「重めのグラフィックスのゲームをプレイするときに垂直同期オフにした方がいい」といわれる風説はこの辺りが根拠になっているのだ。

ただ、垂直同期オフが、万能かというとそうでもない。ディスプレイ装置の表示レートを著しく超えたハイフレームレートでレンダリングされてしまうと、今度は、ディスプレイ装置がGPUからの映像を表示し終わらないうちに、次のフレームの映像信号がやってきてしまう。ディスプレイ装置側からすると映像表示途中にGPUから複数枚のフレームの映像が来てしまうことになる。こうした状況の時、ディスプレイ装置は1回の表示期間で途中から複数フレームを表示してしまうことになり、映像効果としては、表示が画面の途中からずれて描かれる「ティアリング」が起こる。

NVIDIAの新技術「Adaptive VSync」とは、こうしたアーティファクトを起こりにくくさせる機能になる。具体的には、システムがディスプレイ装置の表示レート(標準的には60Hz)以上のフレームレートでレンダリングできている間は垂直同期オンとし、表示レート未満となったときには垂直同期オフに自動的に移行する制御を行なう。

これによりティアリングの発生を完璧に抑え、カク付き感は1フレーム分の時間内だけで押さえ込めるようになる。もし、フレームレート低下がなだらかであったり、すぐにディスプレイ装置の表示レート(60Hz)に復帰できれば、その1フレーム分のカク付き感は体感上は極めて短いものになる。もしかすると、ほとんどユーザーはカク付きに気がつかないかも知れない。

この機能は、シーンによってフレームレートが激変するゲームを快適にプレイするには非常に有効な機能だ。この機能は、前述したように、GTX 680だけでなく、現行GeForceでも利用できるとのことで、近未来的に提供される新ドライバソフトウェアのコントロールパネル(NVIDIAコントロールパネル)に新機能項目として追加される。

■ 終わりに~1カードで4画面同時出力に対応。3画面立体視にも1カードで対応

|

| DualLink-DVI×2、HDMI、DisplayPortの4端子を装備。しかも、全ての同時使用が可能 |

|

| 4画面同時出力に対応しただけでなく、任意の3画面での3D立体視が可能 |

|

| 最新ディスプレイ機器への対応もなされた |

長らく、NVIDIAのGeForceシリーズは、1カード2画面出力に踏みとどまってきたが、今回、やっとGTX 680にて1カード4画面出力に対応した。カードに搭載される4つの端子は、排他仕様ではなく、全てが同時に利用できるのだ。競合のAMDは、1カードで6画面出力できるRADEON HDシリーズをすでにリリース済みなので、1カードで多画面出力を利用する向きには「依然AMD優勢」という状況は変わらない。しかし、1カードで3画面以上の出力にやっと対応してきたことに関しては高く評価したいとは思う。

なお、多画面機能関係に関して言えば、RADEON HDシリーズよりも、一部優れている部分もある。RADEON HDシリーズの3画面以上の出力には、必ず、最低1端子はDisplayPortを含めなければならなかった。しかし、GTX 680では、そうした制限がなく、本体搭載出力端子の任意の3端子以上の組み合わせで多画面環境が構築できる。RADEON HDシリーズでは出来なかったDVI×2+HDMIでの3画面環境が実現できるのはGTX 680の大きなアドバンテージとなる。なお、4画面中の任意の3画面を同時3D立体視駆動させることにも対応する。ここも、GTX 680ならではの特長と言えるだろう。

この他、RADEON HDシリーズが先行して謳っていた、高速版HDMIである「3GHz HDMI」対応、4K2Kディスプレイへのネイティブサポート、最新「DisplayPort1.2」規格対応といった新世代ディスプレイ機器との接続親和性の部分に関しても、今回のGTX 680では全て対応がなされ、AMDに追いついた格好だ。

本稿では触れなかったが、今回の技術説明会では同時にノートPC向けのGeForce 600シリーズも発表されている。ノートPC版のGeForce 600シリーズについての詳細も、僚誌PC Watchの記事の方を参照して欲しいが、とにかくこのタイミングを持って、NVIDIA、AMDの2大強豪メーカーがデスクトップPC向け、ノートPC向けの両方でDirectX 11.1対応を完了したことになる。もっとも、DirectX 11.1の本格活用はWindows 8の登場を待たなければならないが……。

Copyright (C) 2012 NVIDIA Corporation

□「3Dゲームファンのためのグラフィックス講座」バックナンバー

http://game.watch.impress.co.jp/docs/series/3dcg/

(2012年 3月 22日)

![映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』(特装限定版) [Blu-ray] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/511sdyVfdSL._SL160_.jpg)

![舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語~再演~ [Blu-ray] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/41gJZrJNq5L._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」Blu-ray[Deluxe版] (A4ビジュアルシート(6種セット)付き) [Blu-ray] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51p3oabQuCL._SL160_.jpg)

![ヤマトよ永遠に REBEL3199 5 [Blu-ray] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51yIKN2VK+L._SL160_.jpg)

![KING OF PRISM-Your Endless Call-み~んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ Blu-ray [Blu-ray] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/41XoKgpAVDL._SL160_.jpg)

![ROF-MAO 2nd LIVE – Limitless (豪華版)(2枚組) [Blu-ray] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/4149naVMGBL._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51xflTaq5qL._SL160_.jpg)

![機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.3 (特装限定版)[Blu-ray] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51fKwFfeMuL._SL160_.jpg)

![【楽天ブックス限定全巻購入特典】TVアニメ「羅小黒戦記」3(完全生産限定版)【Blu-ray】(フォトカード3枚セット+アクリルスタンド+A4クリアファイル) [ 花澤香菜 ] 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6334/2100014736334.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定全巻購入特典】TVアニメ「羅小黒戦記」4(完全生産限定版)【Blu-ray】(フォトカード3枚セット+アクリルスタンド+A4クリアファイル) [ 花澤香菜 ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6358/2100014736358.jpg?_ex=128x128)

![LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族(限定版)【Blu-ray】 [ モンキー・パンチ ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0595/4988111670595.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定全巻購入特典+先着特典】時光代理人 -LINK CLICK-英都篇 1(完全生産限定版)【Blu-ray】(A5キャラファイングラフ+アクリルスタンド+ステッカー6種セット) [ Haolin ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5794/2100014815794.jpg?_ex=128x128)